❕本ページはPRが含まれております

「壁一面 本棚 防音」と検索してたどり着いたあなたは、おそらく自宅に快適で静かな空間をつくりたいと考えているのではないでしょうか。本記事では、壁一面に設置する本棚によって得られる収納力と空間演出の魅力に加え、防音効果を高めるための具体的な工夫をご紹介します。

たとえば、本棚の高さやサイズの選び方ひとつでも印象や使い勝手が大きく変わりますし、防音シートを効果的に使えば外部の騒音対策にもなります。また、家具の配置によってさらに防音性が高まり、部屋全体の静けさに貢献するでしょう。

さらに、意外かもしれませんが、100均の素材をうまく活用することで、コストを抑えつつ必要な機能を追加することも可能です。この記事では、そうした工夫を踏まえながら、静音性と美しさを両立した理想の本棚空間のつくり方を詳しく解説していきます。

この記事のポイント

|

壁一面の本棚防音で作る快適空間

- 壁一面の本棚で得られる魅力

- 防音効果を活かした本棚の工夫

- 高さを活かす本棚設計のコツ

- 最適なサイズ選びのポイント

- 防音シートを活用する方法

- 家具配置で防音効果を高める

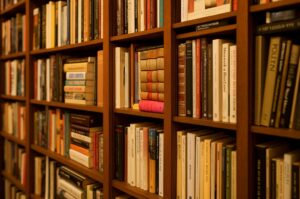

壁一面の本棚で得られる魅力

今でもそうですが、壁一面に本棚が並んでいる部屋には独特の魅力があります。視覚的な迫力だけでなく、知的な雰囲気や落ち着いた空間を演出することができるからです。特に読書好きやクリエイティブな作業をする方にとっては、自分の興味関心が詰まった書籍が一目で確認できるレイアウトは理想的と言えるでしょう。

これには、本を探す時間を短縮できたり、思わぬ再発見をするきっかけになったりといった副次的なメリットも含まれます。また、壁一面を活用することで、デッドスペースを減らし、収納力を飛躍的に高めることが可能です。

防音効果を活かした本棚の工夫

このように言うと意外に思われるかもしれませんが、本棚は防音対策としても優秀です。なぜなら、本という素材自体が多孔質で、音を吸収する性質があるからです。そのため、壁一面の本棚を設置することで、外部からの騒音をやわらげたり、室内の音が外へ漏れにくくなる効果が期待できます。

ただし、本だけでは吸音効果が限られるため、背面に防音材を取り入れるなどの工夫があるとより効果的です。私であれば、遮音シートと吸音ボードを併用し、その上に本棚を設置する方法を推奨します。

高さを活かす本棚設計のコツ

どれだけ壁が広くても、高さを有効活用しなければ収納効率は最大化できません。そこでポイントとなるのが天井までの高さを意識した設計です。

ただ単に高い本棚を設置するのではなく、手が届きやすい位置に日常的に使う本を、最上段には収納性重視のアイテムを配置するなど、使い勝手を意識した設計が重要です。

また、地震対策として壁にしっかり固定することも忘れてはいけません。特に高い本棚は転倒のリスクが高いため、安全面でも丁寧な施工が求められます。

最適なサイズ選びのポイント

ここで注意しておきたいのが、本棚のサイズ選びです。間取りや設置場所に合わせてぴったりとフィットするサイズを選ぶことで、見た目も美しく、使いやすさも格段に向上します。

例えば奥行きに関しては、本の種類に応じて調整することが望ましく、文庫や新書なら20cm程度、写真集や大型書籍なら30cm以上の奥行きが理想です。幅についても、複数台を並べる場合には均等になるように設計し、圧迫感を与えないレイアウトにすることがポイントです。

防音シートを活用する方法

そこで活躍するのが防音シートです。防音シートは薄型でありながら遮音性能が高く、本棚の背面や壁面に貼るだけで手軽に防音対策ができます。

特にJ-700のような高性能な製品は、重さはあるもののその分しっかりと音を遮ってくれるため、自宅で楽器を演奏する方や静音環境を求める方には最適です。ただし、施工時には壁材との相性や、固定方法をあらかじめ確認しておくことが大切です。

家具配置で防音効果を高める

言ってしまえば、防音というのは素材だけでなく空間全体で考えるべきです。本棚だけでなく、家具の配置も重要な要素となります。

例えば、音の伝わりやすい壁側に背の高い家具を並べたり、カーペットやカーテンで残響音を抑えることで、より静かな空間を作ることができます。家具を壁面に密着させることで音の振動を吸収しやすくなり、生活音の拡散を防ぐことができるのです。

壁一面本棚で防音 DIY実例紹介

- IKEAのBILLYで本棚DIY

- 防音シートと吸音材の選び方

- 防音パネルを使った本棚裏加工

- 窓の防音処理テクニック

- 100均素材でできる工夫

- 作業前に知っておく注意点

- 壁一面本棚で防音まとめ

IKEAのBILLYで本棚DIY

もしコストを抑えつつもデザイン性の高い本棚を設置したいと考えるなら、IKEAの「BILLY」は非常におすすめです。サイズ展開が豊富で、壁一面にフィットさせやすく、他の家具とも調和しやすいシンプルなデザインが魅力です。

組み立てが簡単でありながら強度もしっかりしているため、DIY初心者にも扱いやすい製品です。私の場合は防音材と併用しながら設置しましたが、加工がしやすいため改造にも向いています。

防音シートと吸音材の選び方

おそらく、多くの方が迷うのが防音素材の選び方ではないでしょうか。防音対策では「遮音」と「吸音」の役割を分けて考えることが基本です。

遮音にはJ-700のような高密度シート、吸音にはGCボードなどの多孔質素材が適しています。この2つを組み合わせることで、音の侵入や漏れを効果的に防げます。たとえ予算が限られていても、この基本を押さえたうえで必要最低限の部分に重点的に使用するのがコツです。

防音パネルを使った本棚裏加工

防音効果をさらに高めるためには、防音パネルの活用も検討すべきです。防音パネルは吸音性や遮音性を兼ね備えており、設置場所や素材の選び方によってさまざまな効果を発揮します。

例えば、本棚の背面に吸音パネルを敷き詰めることで、音の反射を抑え、より静かな空間を作ることが可能です。加えて、見た目にも整った印象を与えるデザイン性の高いパネルも市販されており、インテリアにこだわりたい方にもおすすめできます。

パネルの固定には接着剤や両面テープ、あるいはフレーム付きのタイプを選ぶことで施工の難易度を下げることができます。

窓の防音処理テクニック

ここでは窓周りの防音について触れておきましょう。なぜなら、窓は音の出入りが最も激しい場所だからです。方法としては、防音シートを窓枠に貼る、厚手の遮音カーテンを設置する、あるいは窓を完全にふさいでしまう方法があります。

私の場合、あえて窓を塞いで本棚の裏にしてしまうという大胆な方法を選びましたが、これは防音と収納を同時に実現するユニークなアプローチでした。ただし、採光を失うデメリットもあるため、用途に応じて慎重に判断することが必要です。

100均素材でできる工夫

多くは市販の防音材に頼りがちですが、100均で手に入るアイテムでも工夫次第で防音性を高めることができます。例えば、EVAマットを壁に貼って吸音性を補ったり、フェルトやウレタン素材を隙間に詰めて音漏れを防いだりする方法があります。

また、収納ボックスやケースを重ねて壁際に設置するだけでも遮音効果が期待できます。もちろん高級素材には敵いませんが、限られた予算の中で防音対策を進めたい方には有効な手段です。

作業前に知っておく注意点

しかし、DIYで本棚と防音を同時に行うにはいくつかの注意点があります。まず第一に、重量の問題です。本棚に加えて防音材や書籍を加えると、想像以上に壁や床に負担がかかります。これを無視すると、後で構造トラブルを招く可能性があるため、あらかじめ耐荷重を確認しておくことが重要です。

次に、換気や湿気対策も忘れてはいけません。防音材や本は湿気に弱いため、風通しの確保や除湿対策も計画に入れておくと安心です。

壁一面本棚で防音 まとめ

- 本棚を壁一面に設置することで空間に圧倒的な存在感を与える

- 知的で落ち着いた雰囲気を演出できる

- 本の検索や再発見がしやすくなる

- 収納力が大幅に向上しデッドスペースを削減できる

- 本そのものが音を吸収する素材として働く

- 本棚の背面に防音材を仕込むことで防音性能が強化される

- 天井までの高さを活かすことで収納効率が最大化できる

- 使用頻度に応じた棚の配置で使いやすさが向上する

- 奥行きや幅を適切に設計することで見た目の美しさが保たれる

- 防音シートは薄型でも高い遮音効果を発揮する

- 家具の配置によって音の反射や拡散を抑えることができる

- IKEAのBILLYはコストとデザインのバランスが良い

- 遮音と吸音を両立する素材選びが効果的な防音の鍵となる

- 窓を塞ぐ大胆な設計でさらに防音性能を高めることが可能

- 100均素材でも工夫次第で遮音や吸音の補強ができる