❕本ページはPRが含まれております

ドンキのカラーボックスは、手頃な値段と豊富なサイズ展開で人気の収納家具です。特に「ドンキ カラーボックス サイズ」で検索している方は、自宅のスペースや用途に合った最適な商品を探しているのではないでしょうか。

この記事では、サイズごとの特徴や選び方はもちろん、カラーボックスの内寸をチェックする重要性や、組み立てのしやすさ、引き出しを使った収納力アップのコツについても詳しく解説します。安くて実用的なだけでなく、工夫次第でおしゃれにもなるドンキのカラーボックス。

その魅力と活用方法を、初心者にもわかりやすくご紹介します。

この記事のポイント

|

ドンキのカラーボックス サイズ別ガイド

- 人気サイズの違いと選び方

- 部屋に合わせた最適なサイズ選び

- ドンキの代表的なサイズ一覧

- 内寸と外寸の違いに注意

- 用途別おすすめサイズ比較

人気サイズの違いと選び方

ドンキのカラーボックスには複数のサイズ展開があり、選ぶサイズによって使い勝手が大きく変わります。どれを選べば良いのか悩む方も多いかもしれませんが、まずは使用目的と設置スペースを明確にすることが大切です。

例えば、本をたくさん収納したいなら3段タイプが最適ですが、玄関や洗面所の小物収納なら1段や2段のコンパクトサイズが便利です。このように考えると、サイズによる違いは「収納力」と「設置可能な場所」に直結します。

多くの人が失敗しがちなのは、見た目だけで選んでしまい、後から「高さが合わない」「思ったより入らない」と気づくこと。あらかじめ使いたい場所の寸法を測り、どのサイズがベストかをイメージしてから購入すると、満足度が大きく変わってきます。

部屋に合わせた最適なサイズ選び

部屋の雰囲気や間取りに応じて、カラーボックスのサイズを選ぶことも重要です。狭いワンルームなら、圧迫感のない2段や横置き可能なモデルが適しています。一方で、収納量を増やしたいリビングや子供部屋では、3段や5段といった縦型が活躍します。

また、ドンキにはカラフルなカラーボックスも多く、ホワイトやナチュラルカラーはインテリアに自然に馴染み、ピンクやブルーなどのパステルカラーは子供部屋にぴったりです。このように、デザインとサイズをセットで考えることで、部屋の統一感や利便性を向上させることができます。

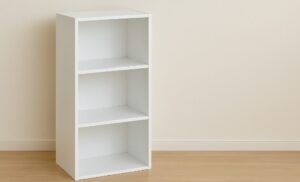

ドンキの代表的なサイズ一覧

ドンキホーテで取り扱っているカラーボックスの代表的なサイズには、1段(高さ約30cm)、2段(高さ約60cm)、3段(高さ約88cm)、5段(高さ約140cm)などがあります。幅と奥行きはほとんどのモデルで共通しており、約29cm×約41cm前後が標準です。

ただし、同じ段数でも「横長タイプ」や「スリムタイプ」など形状にバリエーションがあり、製品ごとに若干の違いがあるため、購入前には必ずサイズ表記を確認することが大切です。

中には、テレビ台として使えるロータイプや、部屋の隙間にフィットする縦長スリム設計のものもあるため、使用するシーンに合わせて選べるのがドンキの魅力と言えるでしょう。

内寸と外寸の違いに注意

カラーボックス選びで見落としがちなのが「内寸」と「外寸」の違いです。外寸とは商品の全体サイズを指し、設置スペースとの相性を確認するのに必要です。一方、内寸は棚の中の有効スペースで、収納できる物の大きさに直結します。

例えば、A4サイズの書類やファイルを収納したいと思っても、内寸の高さや奥行きが足りなければ入りません。ドンキの3段タイプでは内寸の高さが約27cm程度のものが多く、B5サイズは余裕ですがA4サイズの立て置きは厳しい場合があります。収納物が明確な場合は、外寸だけでなく内寸も必ず確認しましょう。

用途別おすすめサイズ比較

収納目的ごとに最適なサイズを選ぶと、カラーボックスの活用度が一気に高まります。例えば、キッチンの食材やストック品には2段の横長タイプが便利で、天板を作業台としても使えます。書類整理なら3段縦型でファイルを並べやすく、衣類やタオル類には5段以上の大容量タイプがおすすめです。

このように用途に応じて選ぶと、無駄なスペースを作らず、見た目にもすっきりと整います。ドンキのカラーボックスは安価で種類も豊富なので、複数を組み合わせて収納をカスタマイズするのも良い方法です。

ドンキのカラーボックスで快適空間

- 組み立てやすさと安定感をチェック

- おしゃれに見せる引き出し活用術

- DIYで機能アップする工夫アイデア

- 価格帯と値段の目安を知ろう

- サイズごとの収納力を検証

- サイズ別活用例とレイアウト提案

組み立てやすさと安定感をチェック

ドンキのカラーボックスは価格の安さが魅力ですが、実際に使う際には「組み立てやすさ」と「安定性」も大切なポイントです。多くの商品は工具不要で、パーツをはめ込むだけで完成しますが、モデルによっては力加減や角度にコツが必要なこともあります。

私であれば、初心者でも安心して組み立てられるよう、説明書の分かりやすさや部品の精度を重視して選びます。安定感に関しては、床との接地面や棚板の厚みを確認し、できるだけ厚みのあるタイプや、背板付きのモデルを選ぶことでガタつきを防げます。

価格だけで判断せず、長く使えるかどうかも考慮することが、結果的にコスパの良い買い物につながります。

おしゃれに見せる引き出し活用術

カラーボックスはそのままでも便利ですが、「引き出し」を活用することで、収納力が大きく変わります。ドンキでは専用サイズの布製やプラスチック製のインナーボックスも豊富に販売されており、それを使えば見た目がすっきりし、取り出しやすさも格段に向上します。

ここでは、色を統一した引き出しを選ぶことで統一感を出したり、部屋のアクセントとして異なるカラーを取り入れたりと、コーディネートの自由度も魅力です。特に、生活感が出やすい小物類や文房具を収納する際は、引き出しタイプを使うことでインテリア性を損なわずに収納力を高められます。

DIYで機能アップする工夫アイデア

カラーボックスはDIYとの相性が非常に良く、少し手を加えるだけで見た目も機能性も大きくアップします。例えば、キャスターを取り付ければ移動が簡単になり、ベンチシート風に天板を付ければ座れる収納にもなります。

さらに、リメイクシートで表面を好みのカラーや質感に変えることで、既製品とは思えない仕上がりになります。子供と一緒にデコレーションするのも楽しい体験になるでしょう。こうして手間をかけた分だけ愛着が湧き、自分だけのオリジナル家具として長く使えるようになります。

価格帯と値段の目安を知ろう

画像:ドンキホーテ

ドンキホーテのカラーボックスは、安さが最大の特徴です。一般的な価格帯は、1段で500円台、3段で1,200円前後、5段でも2,000円を切る商品が多く、他店と比べても非常にリーズナブルです。これにより、初めて一人暮らしを始める学生や、収納を一気に増やしたい家庭にもぴったりの選択肢となっています。

ただし、安さには理由があり、素材はパーティクルボードが主流で耐久性にはやや劣る面もあります。重い物を乗せるとたわみやすいため、用途に合わせて無理のない使い方を心がけましょう。いずれにしても、必要十分な機能を持ちつつ、価格以上の価値を感じられるのがドンキのカラーボックスの魅力です。

サイズごとの収納力を検証

同じように見えるカラーボックスでも、段数や形状が変わるだけで収納力は大きく異なります。例えば、3段タイプは棚板が2枚あるため、収納スペースはおよそ60リットル前後になりますが、5段になると約100リットルまで拡張されます。

このため、収納したい物の量や大きさによって、必要な段数を考慮する必要があります。例えば、衣類や季節の雑貨をまとめて収納するなら、より大きいサイズが適しています。逆に、小物や書類、日用品なら2~3段で十分なことが多いです。

このように考えると、収納力は単なる数字ではなく、ライフスタイルに直結する重要な要素です。無駄のない収納を目指すなら、置く場所と収納する物を具体的にイメージして、最適なサイズを選びましょう。

サイズ別活用例とレイアウト提案

最後に、サイズごとの具体的な活用例を紹介します。例えば、1段タイプはソファ横のサイドテーブル代わりに、2段タイプはベッド下や机の下に置く補助収納として、3段タイプは本棚や玄関のシューズラックとして活躍します。

5段以上の大型モデルは、壁面収納やクローゼットの代わりにもなり、縦に2台並べて使えば存在感のある仕切り家具としても利用可能です。横置きすればテレビ台やベンチ風収納にも早変わりします。部屋のレイアウトや動線を意識して配置することで、空間を広く、快適に使えるようになります。

このように考えると、ドンキのカラーボックスは価格以上に多機能な収納アイテムです。アイデア次第でさまざまな使い方が可能なので、あなたの部屋に合った活用法をぜひ見つけてください。

ドンキのカラーボックス サイズまとめ

- 用途と設置スペースに応じたサイズ選びが重要

- コンパクトな1~2段は狭い空間に最適

- 3段以上は収納力を求める部屋向け

- 横置き可能なモデルはテレビ台にも使える

- ワンルームには圧迫感の少ない2段タイプが適している

- 子供部屋にはカラフルで低めのサイズが人気

- 内寸を確認しないと収納物が入らないケースがある

- 書類やファイル収納には内寸高が重要

- 組み立てやすさはモデルによって差がある

- 安定感を求めるなら背板付きや厚みのあるモデルを選ぶ

- 引き出しを活用すれば見た目と収納力が向上する

- DIYでリメイクすればインテリア性が高まる

- 価格帯は1段で500円台からと非常にリーズナブル

- サイズによって収納容量に大きな違いが出る

- 家具としての応用例が多く活用シーンが広い