❕本ページはPRが含まれております

本棚にたくさんの本を収納したいと考えたとき、気になるのが「どれくらいの重さまで耐えられるのか」という点です。

特に「本棚 耐荷重 目安」で検索している方は、棚板がたわまない方法や、重さに対する正確な計算方法を知りたいと思っているのではないでしょうか。また、「本棚を置いたせいで床が抜けるのでは?」という不安を抱えている方も少なくありません。

この記事では、木製・金属製・DIYなど本棚のタイプ別に耐荷重の目安を詳しく解説するとともに、床抜けを防ぐための設置方法や、重さの分散方法、たわみを防止する補強策など、初心者にもわかりやすく紹介していきます。正しい知識をもとに、安全かつ快適な本棚選びを目指しましょう。

この記事のポイント

|

本棚の耐荷重:目安と安全性の基本

画像:家具キューブオリジナル

- ニトリ本棚の耐荷重を比較

- マンションの床耐荷重は大丈夫?

- 本棚の重さと床抜けリスク

- 棚板がたわまない方法とは?

- 10kgは本でどのくらいの量?

ニトリ本棚の耐荷重を比較

画像:ニトリ(楽天)

ニトリの本棚は価格と品質のバランスに優れており、多くの家庭で使用されています。ただし、すべてのニトリ本棚が同じ耐荷重を持っているわけではありません。商品ごとに仕様が異なり、棚板1枚あたりの耐荷重が10kg程度のものもあれば、30kg程度まで耐えられるモデルもあります。

例えば、シンプルなデザインの薄型本棚であれば、1段あたり10kg前後が一般的です。一方、しっかりした作りの収納力を重視した本棚では、より高い耐荷重が設定されていることもあります。こうした情報は、商品のタグや説明書に明記されていますので、購入前に必ず確認しましょう。

また、ニトリの本棚には一部DIYで組み立てる商品もあります。ネジの締め方や部品の取り付け位置が不適切だと、耐荷重が設計値を下回ってしまう可能性があります。このため、組み立て作業も丁寧に行うことが必要です。

マンションの床耐荷重は大丈夫?

画像:家具キューブオリジナル

マンションに本棚を置く場合、気になるのが「床が耐えられるのかどうか」という点です。特に大量の本を収納する予定があると、床への影響を心配する方も多いでしょう。一般的に、住宅の床の耐荷重は1平方メートルあたり150~200kgとされています。

これはある程度の重量には耐えられる設計となっていますが、注意が必要なのは重さが一か所に集中する場合です。本棚1つで150kgを超えるような重さが、狭い面積に集中する状態は、長期的には床材や構造に負担を与える可能性があります。

例えば、幅90cm・奥行30cmの本棚に大量のハードカバーを詰め込んだ場合、床1平方メートルあたりの加重が基準値を超えるケースもありえます。そのため、床に負担をかけすぎないように、本棚は壁際に配置し、複数の本棚を使って重さを分散するなどの工夫が重要です。

また、築年数が経っているマンションの場合は、設計基準や構造が現在とは異なることもあるため、不安があれば専門家に相談するのが安心です。

本棚の重さと床抜けリスク

本棚の重さとその上に載せる本の重量は、場合によっては床に重大な影響を与える可能性があります。とくに本棚にぎっしりと本を詰めた場合、想像以上の重量になることがあります。

例えば、文庫本1冊は約200〜300g、ハードカバーの大型書籍は500g〜1kgを超えることもあります。これが数百冊になると、本だけで100kgを超えることも珍しくありません。さらに本棚そのものの重量も加わるため、総重量は150〜200kgに達することもあります。

この重さが一か所に集中すると、床のたわみや最悪の場合は破損のリスクも生じます。特に木造住宅や軽量鉄骨造のマンションなど、構造によっては局所的な加重に弱いケースもあるため注意が必要です。

予防策としては、加重を分散する配置を心がけることに加え、できる限り本棚の下に耐震マットや荷重分散シートを敷くといった工夫が有効です。

棚板がたわまない方法とは?

棚板がたわむ原因は、棚板の材質や厚さ、本の重さの集中によるものが主です。特に幅が広い棚板や薄い板材を使っている本棚は、中央部分が徐々に沈んでくることがあります。

これを防ぐには、まず棚板の耐荷重を把握することが第一です。1段あたり20kg程度が一般的な木製棚の耐荷重ですが、合成素材や金属製の棚ではより高い耐久性がある場合もあります。

次に重要なのが、重い本をできるだけ均等に配置するということです。真ん中に重い本を集中させると、その部分だけに過度な荷重がかかってしまいます。左右均等、できれば全体に分散して本を置くことを意識しましょう。

画像:家具キューブオリジナル

また、補強パーツを利用するのも効果的です。例えば、市販のL字金具や補強バーを棚板の下に取り付けることで、たわみを防止することができます。DIYが得意な方であれば、こうした補強も簡単に行えるでしょう。

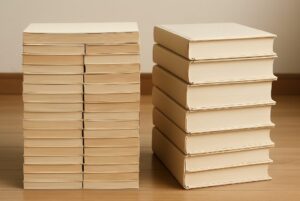

10kgは本でどのくらいの量?

画像:家具キューブオリジナル

10kgという重さが、本の量としてどのくらいに相当するかを具体的にイメージすることは、本棚選びにおいて重要なポイントです。

文庫本であれば1冊あたり約250g前後ですので、10kgはおよそ40冊に相当します。一方、ハードカバーの書籍であれば1冊500g以上となることもあり、10kgで20冊前後となります。このように、本の種類や大きさによって同じ10kgでも収納できる冊数が大きく異なります。

このため、見た目の量だけで判断せず、実際の重さを目安にして棚に配置することが大切です。特定の段にばかり重い本を置くと、前述のようにたわみや破損の原因となるため、全体の重量バランスを意識して並べましょう。

実際に計量するのが一番確実ですが、それが難しい場合は本の種類ごとのおおよその重さを参考にすると便利です。これにより、棚板の許容重量を超えない安全な使い方が可能になります。

本棚の耐荷重:目安の計算と選び方

- 耐荷重の計算方法をわかりやすく

- 材質別!本棚の耐荷重の違い

- キャスター付き本棚の注意点

- DIYでも安心な耐荷重の目安

- スチールラックと耐荷重の関係

- 床を守るための工夫と対策

- まとめ:本棚の耐荷重 目安のポイント

耐荷重の計算方法をわかりやすく

本棚の耐荷重を計算することは、安全な収納環境を作るうえで欠かせません。ただし、計算といっても複雑な数式が必要なわけではなく、基本的なポイントを押さえれば誰でも把握できます。

本棚の耐荷重 基本的なポイント

|

まず確認すべきは、本棚の棚板1枚あたりの耐荷重と、本棚全体の耐荷重です。棚板1枚が20kgまで耐えられる設計だとしても、全体の耐荷重が100kgであれば、すべての段に20kgずつ載せることはできません。すべてを合算した重量が、全体の耐荷重を超えないように管理することが必要です。

例えば、5段の本棚があり、1段あたり20kgまで耐えられるとしても、全体が80kgまでならば、平均して1段あたり16kg以下に調整しなければなりません。このように、棚板ごとの耐荷重と全体重量のバランスを取ることが、長く安全に使うコツです。

また、乗せる本や物の重さも目安として把握しておきましょう。文庫本やコミックは1冊200~300g、ハードカバーの大型書籍は500g〜1kgほどです。これらを組み合わせて、棚ごとの重さがどの程度かを大まかに計算してみると、より現実的な収納計画が立てられます。

材質別!本棚の耐荷重の違い

本棚の耐荷重は、その材質によって大きく異なります。見た目が似ていても、構造や素材の違いによって耐えられる重さには差があります。ここでは木製、金属製、合成樹脂など主要な材質ごとの違いを紹介します。

まず、木製の本棚は一般家庭で最もよく使われており、ナチュラルな風合いが人気です。ただし、木材の種類や板の厚さにより耐荷重はまちまちです。一般的には1段あたり20~30kg程度が目安となります。合板やパーティクルボードは安価ですが、無垢材に比べると耐久性がやや劣る傾向があります。

次に、金属製の本棚は高い耐荷重を誇ります。スチールやアルミ製のフレームを使用した本棚は、1段あたり50~100kg以上の重さにも耐える設計になっているものが多く、オフィスや書庫など大量の本を保管する場面でも活躍します。

また、合成樹脂やプラスチック製の本棚は軽量で移動しやすいというメリットがあるものの、耐荷重は10~20kgと控えめです。子ども部屋や軽い雑誌などを収納する用途には適していますが、重い辞書や全集を並べる用途には向きません。

このように、本棚の使用目的に応じて材質を選ぶことが、安全性と使いやすさの両立に繋がります。

キャスター付き本棚の注意点

画像:家具キューブオリジナル

キャスター付きの本棚は、掃除や模様替えの際に手軽に移動できる点が魅力ですが、その分、通常の本棚とは異なる注意点もあります。特に、耐荷重の点では慎重な判断が必要です。

まず理解しておきたいのは、キャスター自体にも耐荷重の上限があるということです。多くのキャスターは1個あたり10〜20kgまでの耐荷重に設計されており、4つ付いている場合でも合計で40〜80kgが限界になります。このため、本棚本体と中身を合わせた重量がそれを超えてしまうと、キャスターが破損したり、移動時に不安定になったりするリスクが高まります。

また、移動時の衝撃にも注意が必要です。キャスター付きの本棚は、走行時の振動や段差の影響を受けやすく、耐荷重を満たしていても衝撃によって棚板がたわんだり、部材に歪みが生じたりする可能性があります。重い物を載せたまま無理に移動するのは避け、なるべく中身を一部抜いてから動かすのが理想です。

加えて、床材との相性にも配慮が求められます。キャスターの素材によっては、フローリングに傷をつけたり、カーペットを引っかけたりすることもあるため、保護シートの使用も検討しましょう。

このように、キャスター付き本棚を使う場合は、移動性と耐久性のバランスを見極めながら、安全に配慮して使用することが大切です。

DIYでも安心な耐荷重の目安

画像:家具キューブオリジナル

DIYで本棚を作る方にとって、耐荷重の目安を知ることは非常に重要です。自分で作るからこそ、素材や構造に自由度があり、その分、強度の判断と工夫が求められます。

まず、耐荷重を確保するための基本は、使用する板材の厚みと材質にあります。一般的に、厚さ1.8cm以上の集成材や無垢材を使用すると、安定性が高くなります。また、横幅が60cmを超える棚板は、たわみやすくなるため、中央に補強材を入れるなどの対策が効果的です。

加えて、棚板を支える側板の強度や、全体の組み立て方にも注意が必要です。ダボだけで支える構造よりも、ビスやL字金具などでしっかり固定された構造の方が耐久性は高まります。背板をしっかりと取り付けることで横揺れ防止にもつながり、全体の安定性を大きく向上させます。

棚板1枚あたりの耐荷重としては、20〜30kg程度を目標に設計すると、文庫本からハードカバーまで幅広く対応できるでしょう。必要であれば、実際に荷重テストを行い、たわみや変形が出ないか確認するのも有効です。

DIYは自由度が高い反面、自己責任での設計が必要になりますが、しっかりとした準備と正しい知識があれば、市販品以上に使いやすい本棚を作ることができます。

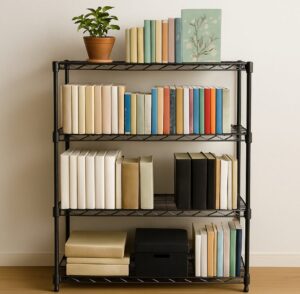

スチールラックと耐荷重の関係

画像:家具キューブオリジナル

スチールラックは、その構造上非常に高い耐荷重を誇り、業務用から家庭用まで幅広く活用されています。本棚として使う場合でも、特に重量のある専門書や辞書、大型の画集などを収納するのに最適です。

一般的なスチールラックでは、棚板1枚あたりの耐荷重が40〜80kgと非常に高く、全体で400kg近くまで対応できるモデルも少なくありません。このため、本棚用途としては非常に信頼性が高く、長期的な使用にも耐えられるのが特徴です。

また、突っ張り式やアジャスター付きの製品であれば、転倒防止や高さの調整がしやすく、地震対策としても有効です。一方で、金属製ゆえに見た目が無骨になりがちという点もありますが、最近ではデザイン性に優れたブラックメッキや艶消しタイプのスチールラックも登場しています。

ただし、キャスターを取り付ける場合には注意が必要です。キャスター走行時の耐荷重は通常の静止時よりも大幅に下がるため、載せる本の量を適切に抑える必要があります。

スチールラックは、重さに強く、カスタマイズ性も高いため、重い本を多く持つ方や収納の自由度を求める方にとって、非常におすすめできる選択肢です。

床を守るための工夫と対策

重量のある本棚を設置する際、床へのダメージを避けるための対策も忘れてはなりません。特にマンションや木造住宅では、重さの集中による床のたわみや、床材の傷つきが懸念されます。

まず有効なのが、荷重を分散させる方法です。本棚の下に敷く分厚いフェルトやゴム製のマットは、設置面積を広げることで一点に加わる圧力を軽減してくれます。また、複数の本棚を分散配置することで、部屋全体に重さを均等に広げる工夫も効果的です。

さらに、床が弱いと感じる場所では、突っ張り棒や壁固定のL字金具を併用することで、本棚の安定性を確保すると同時に、床への負荷を一部壁側へ逃がすことができます。これにより、地震時の転倒リスクも同時に軽減できるという利点もあります。

また、キャスター付きの本棚を使用する際は、キャスターの下にパッドを敷いたり、移動させる頻度を最小限にすることも床を守るポイントとなります。

このように、床へのダメージを最小限に抑える工夫を取り入れることで、長く安心して本棚を使うことができる環境を整えることが可能です。

おすすめの耐震マットは ≫≫コチラ

画像:楽天

まとめ:本棚の耐荷重 目安のポイント

|