❕本ページはPRが含まれております

スチールラックを本棚にする方法を探している方に向けて、この記事では実用的なアイディアをわかりやすく紹介していきます。

スチールラックは自由に棚の高さを調整できるため、DIY初心者でも自分好みの本棚が作れるのが魅力です。しかし、便利な一方で、無機質な見た目や落下のリスクといったデメリットもあります。この記事では、そうした注意点をカバーしつつ、ダイソーやニトリの商品を活用して機能性やデザイン性を高める方法も取り上げます。

また、仕切りの使い方やほこり対策など、快適な読書空間をつくるためのコツも盛り込んでいます。本棚づくりに失敗しないためのポイントをしっかり押さえて、理想の収納を実現しましょう。

この記事のポイント

|

スチールラックを本棚にするコツ

- スチールラックを本棚にするアイディア

- DIYの基本手順

- 100均・ダイソーでできる活用法

- ニトリ商品で本棚を強化する方法

- 落下防止のための安全対策とは

- 仕切りパーツで整理しやすくするコツ

スチールラックを本棚にするアイディア

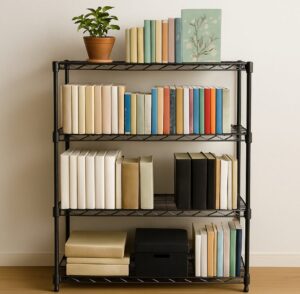

画像:家具キューブオリジナル

画像:家具キューブオリジナル

スチールラックを本棚として活用する際は、自由なカスタマイズ性を最大限に生かすことが重要です。スチールラックの最大の魅力は、棚板の高さを自在に調整できることにあります。

これにより、文庫本から大型の雑誌、画集まで、収納する本のサイズに合わせて棚のスペースを無駄なく使えます。多くの本棚は段数や高さが固定されているため、サイズ違いの本を収納するとスペースに無駄が生じがちです。

例えば、下段には大型の雑誌や図鑑を、上段には文庫本や漫画を置くなど、利用者のニーズに合わせて自由に配置できます。さらに、見せる収納としてお気に入りの表紙を手前に向けたり、小物やグリーンを一緒に飾ったりすることで、空間をおしゃれに演出することも可能です。

このように、スチールラックは実用性だけでなく、インテリアとしても優れた柔軟性を持っているため、本棚としての活用に非常に適していると言えるでしょう。

DIYの基本手順

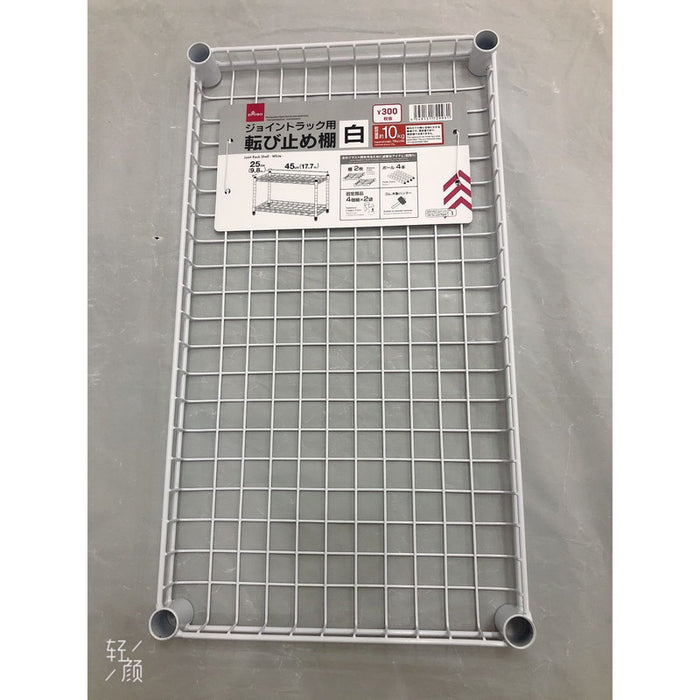

画像:家具キューブオリジナル

画像:家具キューブオリジナル

スチールラックを使って自分だけの本棚を作るには、いくつかの基本的な手順を踏む必要があります。まず、収納したい本の量とサイズを事前に把握しましょう。本の高さや奥行きを測っておくことで、ラック選びや棚板の配置がスムーズになります。

次に、設置する場所の広さを確認します。壁際に置くのか、部屋の間仕切りとして使うのかによっても、選ぶサイズやデザインが変わってきます。設置スペースに応じて、ラックの幅や高さを決定してください。

組み立ての際は、ポールとシェルフを順番に固定していきます。スチールラックは基本的に工具不要で、はめ込み式のパーツが多いため、DIY初心者でも扱いやすいのが特徴です。棚板の高さも2.5cm単位で調整できるモデルが多く、細かな調整が可能です。

完成後には、転倒防止のため壁に固定する、もしくは突っ張り棒を使うなど、安全面にも配慮しましょう。以上の工程を踏めば、自分だけの本棚が完成し、満足のいく収納空間を作ることができます。

スチールラック本棚DIY基本手順・ 収納したい本の量、高さや奥行きを測っておく |

100均・ダイソーでできる活用法

スチールラックの本棚化において、ダイソーなどの100円ショップを活用することで、手軽に利便性とデザイン性を高めることが可能です。多くの100円ショップでは、ラックに取り付けられる収納バスケット、ケーブルクリップ、ブックスタンドなどが販売されています。

例えば、ワイヤーネットや結束バンドを使えば、簡易的な仕切りやサイドポケットを自作できます。また、滑り止めマットを敷くことで、本が滑り落ちるのを防止できます。棚の前面にブックエンドを置くことで、揺れによる本の転倒も防げます。

さらに、インテリア性を高めたい場合は、木目調シートやリメイクシートで棚をデコレーションするのもおすすめです。コストを抑えつつ、おしゃれで機能的な本棚に仕上げることができます。

このように、ダイソーなどを活用すれば、低コストでオリジナリティのあるスチールラック本棚を実現できます。

|

|

|

ニトリ商品で本棚を強化する方法

ニトリにはスチールラックと相性の良い収納用品が多く販売されており、それらを組み合わせることで、本棚としての使い勝手を格段に高めることができます。中でもおすすめなのが、ボックス型の収納ケースやインナーバスケットです。

例えば、文庫本や漫画を整理したい場合、ニトリのファイルボックスやバスケットを棚に並べることで、ジャンルごとの分類がしやすくなります。また、ラベルを貼っておけば、どこに何があるか一目でわかるため、探しやすさが大きく向上します。

さらに、布製の収納ボックスは見た目も柔らかく、部屋全体の印象をやさしく整えてくれます。木製ボードをプラスして天板のように活用すれば、ディスプレイスペースとしても利用可能です。

このように、ニトリの商品をうまく活用することで、スチールラック本棚の機能性と見た目のバランスを取りながら、より快適な読書空間を演出できます。

|

|

|

落下防止のための安全対策とは

本をスチールラックに収納する際、気をつけたいのが「落下」のリスクです。特に地震が多い地域や、小さなお子さんがいる家庭では、落下対策は欠かせません。

まず、簡単にできるのは「ワイヤーバー」の取り付けです。ワイヤーバーは棚の前後や側面に設置することで、本が横や前に滑り落ちるのを防いでくれます。取り付け位置も自由に変えられるため、収納する本の高さに合わせて調整可能です。

また、突っ張り棒を使ってラック全体を壁に固定する方法も効果的です。万が一の揺れの際にも、ラックごと倒れるリスクを減らすことができます。

さらに、本棚の下段に重たい本を置くようにすれば、重心が低くなり、全体の安定感が増します。滑り止めパッドや転倒防止ベルトなど、市販の防災グッズも組み合わせるとより安心です。

これらの対策を講じることで、大切な本や家具を守りながら、安全な読書空間を作ることができます。

仕切りパーツで整理しやすくするコツ

スチールラックを本棚にしたときに、意外と悩ましいのが「整理のしやすさ」です。そこで活躍するのが「仕切りパーツ(ディバイダー)」です。これをうまく使うことで、収納の利便性が格段に向上します。

仕切りを使うことで、ジャンルごとに本を分類したり、倒れやすい本を支えたりすることができます。また、本の出し入れがしやすくなり、見た目にも整然とした印象を与えられます。

ワイヤー棚のタイプであれば、後付け可能なディバイダーが豊富に販売されています。取り付けも工具不要で、女性や初心者でも簡単に作業できます。さらに、棚の上部や裏側に仕切りを付けることで、高さのある本の転倒も防げます。

ラベルや色付きの仕切りを使えば、視認性も向上し、どこに何があるかがひと目でわかるようになります。このように、仕切りパーツを活用することで、本棚としての使い勝手が飛躍的に向上するのです。

スチールラックを本棚にする前の注意点

画像:家具キューブオリジナル

- スチールラック本棚のデメリットとは?

- ほこり対策で本を清潔に保つ方法

- 通気性と収納性を両立させる方法

- 耐荷重の確認と重い本の収納術

- 模様替え・移動もできる利便性とは

スチールラック本棚のデメリットとは?

スチールラック本棚は多くの利点を持つ一方で、いくつかのデメリットも存在します。まず第一に挙げられるのが、見た目の無機質さです。

スチールという素材の特性上、インダストリアルな雰囲気が強く出るため、ナチュラル系や木の温もりを大切にしたインテリアとは相性が悪いことがあります。お部屋の雰囲気を統一したい方には、装飾やカバーを工夫する必要があるでしょう。

また、金属製であるため、気温や湿度の影響を受けやすい点にも注意が必要です。特に冷暖房の直風が当たる場所に設置すると、金属部分が結露しやすくなることがあり、本に悪影響を与える可能性があります。

さらに、棚の構造上、底がワイヤー状になっていることが多く、小さなものや薄い本が落ちやすいという欠点もあります。これを防ぐには、板を敷いたり、バスケットを活用したりする工夫が必要です。

これらの点を理解した上で対策を施すことで、デメリットを最小限に抑えることができます。

スチールラック本棚のデメリット・ 見た目の無機質さ |

ほこり対策で本を清潔に保つ方法

スチールラックはオープン構造であるため、一般的な木製の本棚に比べて「ほこり」がたまりやすい傾向にあります。しかし、ちょっとした対策を施すことで、清潔な状態を保つことが可能です。

例えば、ラックの天板や棚板の上に透明なカバーや布をかけることで、ほこりの蓄積を防げます。特に上段は目線が届きにくく、ほこりに気づきにくいため、定期的な確認が必要です。また、棚の背面や側面にカーテン状の布やパネルを取り付ければ、見た目の印象も柔らかくなり、ほこりの侵入も軽減できます。

画像:楽天

さらに、本自体にほこりがつかないようにするためには、定期的な掃除が欠かせません。ハンディモップやエアダスターを活用すれば、短時間で簡単に清掃ができます。湿度の高い時期には、除湿剤を置くことでカビの発生も防げるため、本を長持ちさせるためにも一石二鳥です。

このように日常の工夫で、清潔かつ快適な本棚環境を維持できます。

通気性と収納性を両立させる方法

スチールラックは通気性に優れた構造を持っていますが、だからといって収納性を犠牲にする必要はありません。適切なレイアウトやパーツの活用によって、通気性と収納力を両立させることができます。

まず、通気性を確保するには、棚と棚の間隔を適度に空けることがポイントです。ぎゅうぎゅうに詰め込むと風の通り道が失われてしまい、湿気がこもりやすくなります。特に壁に面した部分には、少し余裕を持たせるよう心がけましょう。

一方、収納性を高めるには、バスケットやブックスタンド、仕切りなどのアイテムを併用するのが効果的です。縦にスペースを活かすことで、同じ面積でも収納できる冊数を増やすことが可能になります。また、頻繁に読む本と保存用の本を区別して配置することで、利便性もアップします。

このように、収納と通気をバランス良く設計すれば、見た目にも整い、機能的な本棚を実現できます。

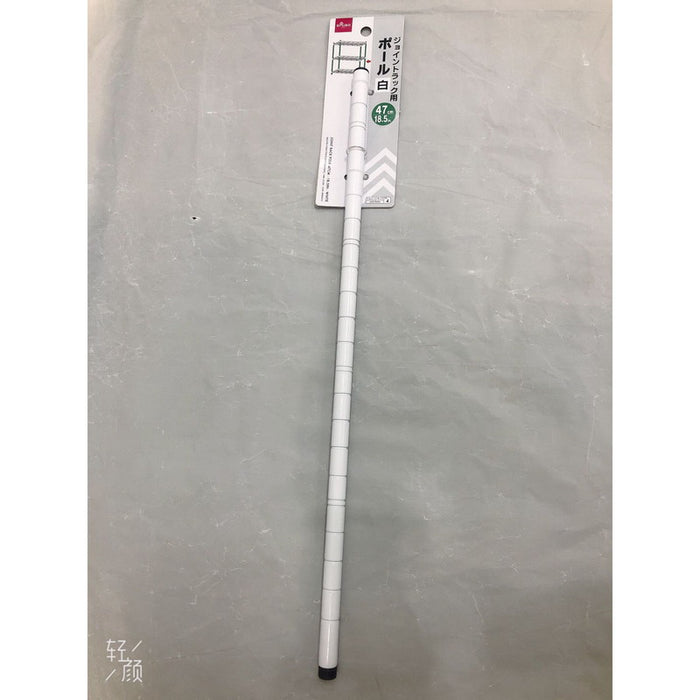

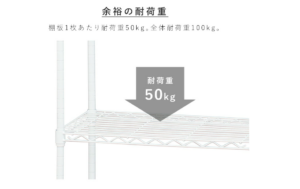

耐荷重の確認と重い本の収納術

本棚において特に注意すべきなのが「耐荷重」です。スチールラックは基本的に高い耐荷重を誇りますが、それでも棚板ごとに制限があります。これを無視してしまうと、棚の歪みや破損、最悪の場合ラック全体の倒壊につながる危険性があります。

画像:楽天

画像:楽天

まず購入時には、各棚板の耐荷重を必ず確認しましょう。一般的には1段あたり40kg~80kg程度の耐荷重がありますが、大型の図鑑や辞典など重量のある本を多数収納する場合は、耐荷重100kg以上のモデルを選ぶのが理想です。

重たい本を収納する際のコツは、ラックの下段に配置することです。重心を下げることで、全体の安定性が増します。また、棚の幅いっぱいに本を詰め込まず、少し余裕を持たせることで、棚板のたわみを防げます。

棚板がたわんできたと感じた場合は、追加の棚受けや補強パーツを活用することで、長期間にわたり安全に使用することが可能です。収納前に少しの手間をかけることで、大切な本を長く守ることができます。

模様替え・移動もできる利便性とは

画像:家具キューブオリジナル

スチールラックの魅力の一つが「移動のしやすさ」です。これは模様替えや引っ越しが多い方にとって、大きな利点になります。一般的な木製の本棚は重く、分解も困難で、一人で移動させるのは至難の業ですが、スチールラックは分解・再組み立てが簡単で、重量も比較的軽いのが特長です。

さらに、キャスターを取り付けることで、掃除の際にもサッと動かすことができ、日常の利便性が格段に向上します。収納場所を自由に変えられるということは、生活スタイルの変化にも柔軟に対応できるということです。例えば、子どもの成長に合わせて部屋のレイアウトを変えたい場合や、在宅勤務が増えて書斎スペースを作る必要が出てきたときなどにも、ラックを動かして最適な配置に調整できます。

このように、スチールラックは単なる収納家具ではなく、暮らしの変化に対応する柔軟なツールとして、大きな価値を発揮してくれます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46906608.33ac0cf6.46906609.bc380b0b/?me_id=1210615&item_id=10317872&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnitori%2Fcabinet%2F81610%2F8161063s01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46905edf.aca3d09e.46905ee0.ed1485e4/?me_id=1279990&item_id=10012240&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-rack%2Fcabinet%2Fmaker%2Fdoshi%2Flb5140_lp1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)