❕本ページはPRが含まれております

クローゼットに設置した本棚にカビが生えてしまい、困っている方も多いのではないでしょうか。「クローゼット 本棚 カビ」で検索しているあなたは、湿気によるカビの原因や、その効果的な対策方法を探している最中かもしれません。

クローゼットは閉め切った状態が多く、湿度が高くなりやすい空間です。そのため、収納方法を誤ると本棚や書籍にまでカビが広がる恐れがあります。

本記事では、クローゼット内でカビを防止するための基本的な知識から、カラーボックスやスチールラックを活用した収納アイデア、さらに除湿剤の使い方や日々のメンテナンス法まで詳しく解説します。正しい収納と環境管理によって、クローゼット本棚のカビ問題は確実に改善できます。

クローゼットの中に本棚 カビの原因と対策法

- クローゼットでカビが生える理由

- 湿気と通気性の関係とは?

- 本棚にカビが移るリスク

- カビが生えたときの正しい対処法

- カビ除去に使える便利アイテム

クローゼットでカビが生える理由

クローゼットは、日光が入りにくく閉め切られた状態が続く場所であるため、湿気がこもりやすくなります。これがカビの発生を促進する大きな要因です。特に、衣類や紙製品、本などを収納している場合、これらは湿気を吸収しやすいため、さらにカビの温床となりやすくなります。加えて、収納物の密度が高いと空気の流れが悪くなり、湿度が一定以上に保たれてしまうため、カビが発生する条件が揃ってしまいます。

こうした環境では、こまめな換気が行われなければ、カビの胞子が増殖しやすくなるのです。湿度が60%を超えるとカビが活動を始めるとされており、梅雨の時期や冬場の結露が発生しやすい時期は特に注意が必要です。また、収納する衣類や物が濡れた状態でクローゼットに入れられると、内部の湿度が一気に上昇し、短期間でカビが繁殖する可能性もあります。

このため、クローゼット内のカビを防ぐためには、収納物の乾燥を徹底し、定期的な換気や除湿剤の使用を心がけることが大切です。

湿気と通気性の関係とは?

湿気と通気性の関係は、カビ対策において非常に重要なポイントです。湿気が高くなってしまう原因の一つが、空気の流れが悪いことにあります。通気性が低いと、空気が滞留し、室内にこもった湿気が排出されにくくなります。その結果、クローゼットの内部や本棚の奥などに湿気が溜まり、カビの発生につながってしまうのです。

また、家具を壁にぴったりとくっつけて設置すると、家具の背面に空気が流れなくなり、湿気が逃げ場を失って集中することになります。このような状態が続くと、木材や布製品など吸湿性のある素材に湿気が染み込み、カビの原因となります。

通気性を確保するためには、家具と壁の間に数センチ程度の隙間を空ける、クローゼットの扉を定期的に開けて空気の入れ替えをする、除湿機やサーキュレーターを活用するなどの工夫が有効です。これらの対策によって、湿気を溜め込まない環境をつくり、カビの発生を未然に防ぐことが可能となります。

本棚にカビが移るリスク

クローゼットに本棚を設置している場合、カビが発生している衣類や壁面から本棚へとカビが移ってしまうリスクがあります。特に紙製品である書籍は湿気を吸いやすく、一度カビが付着すると広範囲に広がりやすいため注意が必要です。

このように言うと驚かれるかもしれませんが、カビの胞子は空気中に浮遊しており、目に見えない形で家具や書籍の表面に付着します。湿度が高い状態が続くと、それらの胞子が発芽し、紙の内部にまでカビが侵食することもあります。結果として、カビ臭が発生したり、本の紙面に黒や白の斑点が現れることがあります。

言ってしまえば、クローゼット内でのカビの発生は、他の収納物にも波及するリスクが高いということです。このため、本棚を設置する際には、周辺の通気性や湿気管理を特に重視する必要があります。

カビが生えたときの正しい対処法

万が一カビが発生してしまった場合は、迅速かつ適切な対処が求められます。まず行うべきは、カビの範囲を確認し、拡大を防ぐためにクローゼット全体を開放して換気を徹底することです。

次に、カビが発生している家具や収納物の素材に応じた対処法を選びましょう。例えば、木製の本棚やクローゼットには消毒用エタノールを使用するのが効果的です。スプレーで吹きかけてから乾いた布で拭き取り、カビを除去していきます。ただし、木の塗装を傷める可能性があるため、あらかじめ目立たない部分で試しておくと安心です。

一方で、カビの繁殖が広範囲に及んでいたり、ニオイが強い場合には、カビ取り専門業者に依頼することも検討しましょう。市販のカビ取り剤では対応しきれない深部への侵食にも対処してくれます。さらに、発生したカビを除去した後は、必ず防カビ処理を施し、再発を防ぐことも忘れてはなりません。

カビ除去に使える便利アイテム

家具や本棚に生えたカビを除去する際には、いくつかの便利なアイテムが活躍します。身近にあるものでは、消毒用エタノールが最も扱いやすく効果的です。エタノールは中性で木材や布に比較的安全に使用でき、カビの除菌にも高い効果を発揮します。

また、カビの根が深い場合には、業務用に近い効果を持つ「カビ取りマイスターキット」のような専用アイテムを使うと良いでしょう。これは、除カビ剤と防カビ剤がセットになっており、カビの除去と同時に再発防止まで対応できます。

加えて、除湿マットや湿度計、すのこといった湿気対策アイテムもカビの予防には非常に役立ちます。こうして、適切なアイテムを正しい方法で使うことで、カビの被害を最小限に抑えることが可能になります。

クローゼットの中に本棚 カビ防止に役立つ収納術

- カラーボックスの活用と注意点

- スチールラックで風通しを確保

- クローゼット収納に除湿剤は必須

- カビ防止におすすめの本棚配置

- 収納家具と壁の間に隙間を作る理由

- カビ対策としての日々の掃除法

- カビを防ぐ読書スペースの工夫

- クローゼット本棚カビ対策の要点まとめ

カラーボックスの活用と注意点

カラーボックスは手軽に購入でき、クローゼット内の本棚として使いやすいアイテムの一つです。軽量でサイズも豊富なため、空きスペースに合わせて配置しやすく、DIY初心者でも簡単に導入できます。

ただし、素材の多くが合板やパーティクルボードでできており、水分に弱いという特性があります。このため、湿気がこもりやすいクローゼット内に設置する場合には注意が必要です。水気を吸いやすい性質があるため、湿度が高い状態が続くとカビが生える可能性が高くなります。

このようなリスクを防ぐためには、カラーボックスの下にすのこを敷いて通気性を確保したり、内部に除湿剤を置いたりする工夫が有効です。また、クローゼット内に詰め込みすぎないこともポイントです。収納物に適度な隙間を設け、空気の流れを意識しましょう。

スチールラックで風通しを確保

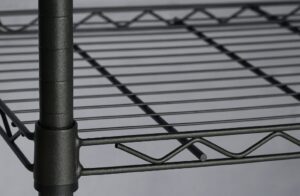

通気性を確保しながら収納力を得たい場合には、スチールラックの導入がおすすめです。金属製で構造がオープンなため、空気の流れを妨げることなく収納できます。特に湿気が気になる地域や季節には、木製よりもスチール製の家具の方がカビの発生リスクを抑えることができます。

また、スチールラックは棚板の高さを自由に変えられる製品が多く、本や書類、雑貨など収納物に合わせてカスタマイズできるのも魅力です。ただし、金属が冷えやすい性質を持つため、結露による水滴が発生することもあります。そうした場合には、棚に吸湿シートを敷くなどの対応を検討するとよいでしょう。

このように、スチールラックは機能性と通気性を両立できる優秀な収納家具であり、湿気対策と収納力を両立させたい方にとって、心強い選択肢となります。

クローゼット収納に除湿剤は必須

湿度管理はカビ対策において最も基本であり、最も重要なポイントでもあります。特に閉め切ったクローゼットの内部では湿気がこもりやすいため、除湿剤の設置は必須といえるでしょう。

一般的に、クローゼット用の除湿剤には、シリカゲルタイプや塩化カルシウムタイプがあります。前者は繰り返し使えるのが特徴で、後者は吸湿力が高い反面、一度使い切りタイプが多いです。どちらも設置する場所や収納物に応じて使い分けるのが理想です。

除湿剤は引き出しの中、棚の上、床の隅など、クローゼット内の各所に配置することで、効果的に湿気を吸収できます。特に本棚の近くや布製品の近くには重点的に設置しておくと良いでしょう。また、除湿剤には使用期限があるため、定期的なチェックと交換も忘れてはいけません。

カビ防止におすすめの本棚配置

クローゼットの中に本棚を配置する場合、その置き方一つでカビの発生リスクを大きく左右します。押し込むように収納すると通気が妨げられ、湿気が逃げにくくなるため注意が必要です。

このため、可能であればクローゼットの壁面すべてを塞がず、棚と壁の間に数センチの空間を設けましょう。さらに、棚の中に収納する本も詰め込みすぎず、隙間を作るように配置することで、空気の流れを生み出すことができます。

また、クローゼット上段に本棚を設置する場合は、下段の空間に除湿剤を置いたり、キャスター付きのラックで通気を保つなどの工夫を施すと効果的です。高所にある収納は空気が滞留しやすいため、たまに開放して空気を入れ替えることも大切です。

収納家具と壁の間に隙間を作る理由

家具と壁の間に隙間を作ることは、カビ対策において基本中の基本です。これは、壁面と家具が密着していると、そこに空気の流れが生まれず、湿気がこもりやすくなるためです。さらに、外壁に接している面などは温度差によって結露が起こることもあり、密着した部分が水分を含みやすくなります。

このとき、家具の背面にカビが発生しやすくなり、気づいたときには広範囲にわたって黒カビが繁殖しているというケースも少なくありません。これを防ぐには、家具を壁から5cmほど離して設置し、空気が巡回する隙間を作ることが推奨されます。

また、床と家具の間にすのこを敷いたり、背面に通気孔をあけるといったDIYも効果的です。このような小さな工夫の積み重ねが、長期的には家具や収納物をカビから守る大きな力となるのです。

カビ対策としての日々の掃除法

日々の掃除は、見落とされがちですがカビ対策には非常に重要な役割を持っています。というのも、カビは埃や皮脂汚れ、食べカスといった有機物を栄養源として繁殖するため、これらの汚れを取り除くことがカビの発生を防ぐことに直結するのです。

ここでは、週に一度程度はクローゼットの中を空け、棚板の上や角に溜まった埃を乾拭きまたは掃除機で吸い取る習慣をつけましょう。さらに月に一度は消毒用エタノールを薄めて布に含ませ、棚板や扉の内側などを拭き掃除すると除菌効果も得られます。

また、クローゼットの床や背面などは家具を少し動かして掃除することも大切です。普段見えない場所ほど埃が溜まりやすく、湿気と合わさることでカビの温床となります。小さな手間を惜しまないことが、快適で清潔な収納空間を保つ第一歩となります。

カビを防ぐ読書スペースの工夫

クローゼットの一部を読書スペースとして活用する場合にも、カビ対策は欠かせません。狭い空間でありながらも快適な読書空間を実現するためには、湿気の管理と空気の循環を意識することが重要です。

まず、床には吸湿マットやすのこを敷いて湿気がこもらないようにします。また、読書灯などの照明を使う場合には、LEDなど熱をあまり発しないものを選ぶことで、温度上昇による湿気の発生を防ぐことができます。

さらに、読書スペースに置く椅子や机にも注意が必要です。布製のクッションやソファを置くと湿気を吸収しやすくなるため、防水・防カビ仕様のクッションやレザー素材を選ぶと良いでしょう。加えて、定期的に扉を開けて換気し、空気を循環させることが、居心地のよさと衛生面の両立に役立ちます。

このような工夫を重ねれば、限られたスペースであっても快適で清潔な読書環境を整えることができます。

もし本棚がカビてしまったら

もし本棚がカビてしまったら、湿度が高い環境が続くと内部までカビが広がり、衣類へ移ってしまうことがあります。特に長期間放置した場合や、掃除しても臭いが取れない場合は、無理に使い続けるより買い替えを検討した方が衛生的です。

以下のような状態なら注意が必要です。

- カビが広範囲に定着している

- 黒カビが内部の凹凸に入り込み、落としても再発する

- カビ臭が樹脂に染み込み取れない

- ひび割れや変形があり、掃除しても清潔を保てない

こうした状態では、時間と手間をかけて掃除するより 処分して新品へ買い替えるほうが結果的に清潔・安全 です。

不用品の処分に困ったら専門業者に依頼するのが安心

本棚はサイズが大きく、自治体回収では

「粗大ゴミ申込み」「指定日の運び出し」が必要で、意外と手間がかかります。

カビで汚れた家具を家の中で移動するのに抵抗がある方も多いでしょう。

そんな時は、不用品回収サービスを利用すれば、自宅から運び出しまで全てお任せできます。

不用品回収の依頼はこちらECOクリーン公式サイトはコチラ

- 本棚1つだけでも回収可能

- カビた家具でもそのまま渡せる

- 予約すると家まで取りに来てくれる

- 他の不用品があればまとめて処分できる

衛生面が気になるときや、買い替えのタイミングで一気に部屋をスッキリさせたいときは、専門業者の利用が非常に便利です。

クローゼットの中に本棚 カビ対策の要点まとめ

- クローゼットは湿気がこもりやすくカビの温床になりやすい

- 本や衣類は湿気を吸いやすくカビの発生源になりうる

- 湿度が60%を超えるとカビが活動を始める

- 収納前に衣類や物をしっかり乾燥させることが重要

- 通気性が悪いと湿気がたまりやすくなる

- 家具と壁の間には数センチの隙間を確保する

- 除湿機やサーキュレーターの活用が有効

- カビの胞子は空気中を漂い他の収納物にも移る可能性がある

- 木製家具のカビには消毒用エタノールが使える

- 頑固なカビには専用の除去キットが効果的

- カビ発生時は換気と範囲の確認を最優先とする

- カラーボックスは湿気に弱いため通気性の工夫が必要

- スチールラックは風通しが良くカビ対策に適している

- 除湿剤はクローゼット全体にバランスよく設置する

- 本棚は詰め込みすぎず空気の流れを意識した配置にする