❕本ページはPRが含まれております

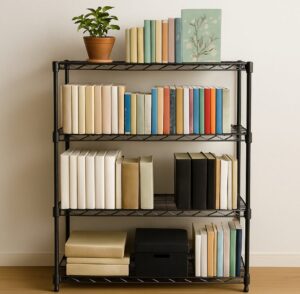

スチールラックを本棚として使おうと考えたとき、「スチールラック 本棚 デメリット」と検索したことがある人は多いのではないでしょうか。確かにスチールラックはカスタマイズ性が高く、省スペースでも多くの本を収納できる魅力的な収納アイテムです。

しかし一方で、本が落ちる、ラック全体が重くて移動が大変、価格が高めといった気になる点も少なくありません。特に側面や背面がオープンな構造になっているため、落下防止の工夫が必要になります。こうしたデメリットを知った上で適切な対策を取れば、スチールラックを本棚として快適に使うことが可能です。

この記事では、スチールラック本棚の代表的なデメリットとその対策を詳しく紹介し、ニトリで手に入るおすすめ商品や活用アイディアも取り上げます。初めてスチールラックを使う方も、既に使っている方も参考にしてみてください。

この記事のポイント

|

スチールラック本棚のデメリットとは

- 落ちるリスクと対策方法

- スチールラックはカビに強い?

- 重量と移動のしにくさに注意

- スチールラックは価格が高め?

- ニトリのスチールラックの注意点

落ちるリスクと対策方法

スチールラックを本棚として使用する際に、最も多く聞かれる悩みのひとつが「本が落ちてしまう」ことです。スチールラックはオープンな構造をしており、側面や背面に壁がないタイプが多く、本が倒れたり、ちょっとした揺れで落下してしまったりするリスクがあります。

これを防ぐためには、ブックエンドの使用が有効です。特に、磁石付きのブックエンドであれば、スチール棚にしっかり固定でき、動きにくくなります。さらに、落下防止バーやネットを取り付けることで、万が一倒れても棚の外へ出ることを防げます。

また、ラック自体に角度をつけて本が内側に倒れるような設計にするのもひとつの手です。こうした工夫により、落下リスクを大きく減らすことができます。自作で簡易的な背板をつけたり、突っ張り棒と布で後方をカバーしたりするDIYも有効です。

スチールラックはカビに強い?

スチールラックはその構造上、通気性に優れているため、木製の本棚と比較してカビの発生リスクが低いとされています。木製棚では背面に湿気がこもることがあり、特に壁に密着して設置した場合、空気の流れが遮断されカビが生えやすくなることがあります。

その点、スチールラックは背面が開放されているため空気が循環しやすく、湿度が高い場所でもある程度の通気が確保されます。たとえ梅雨の時期でも、空気がこもりにくいため、本にとっても良い保存環境が保ちやすいのです。

ただし、完全にカビのリスクがなくなるわけではありません。ラックの下に湿気がたまりやすい場合や、結露が発生する窓際に設置していると、本や棚板に影響が出ることがあります。このようなときは、ラック下に除湿シートを敷く、定期的に換気を行うなどの対策が必要です。

重量と移動のしにくさに注意

スチールラックはその素材の特性上、しっかりとした重量があるため、安定感がある反面、移動が難しいというデメリットもあります。本をたくさん収納するとさらに重くなり、模様替えや掃除の際に気軽に動かせないと感じることがあるでしょう。

このような問題を軽減する方法のひとつに、キャスター付きのスチールラックを選ぶというアイディアがあります。キャスターがあることで、重量があってもスムーズに動かせるようになり、日常の掃除や配置換えが簡単になります。

また、重量があるということは、倒れた際の危険も増すということです。とくに小さなお子さんがいる家庭や、地震の多い地域では、転倒防止のために突っ張り棒で固定したり、壁に金具で留めるなどの対策を行うことが重要です。

スチールラックは価格が高め?

画像:楽天

一見するとシンプルで軽そうに見えるスチールラックですが、耐荷重や耐久性の高い製品を選ぶと、意外と価格が高くなることがあります。とくに信頼性のあるメーカーの製品や、カスタマイズ性が高いモデルは、同サイズの木製本棚よりも高額になるケースがあります。

ただし、価格が高い分だけ、長期間使える安心感があるのも事実です。スチールラックはしっかりした造りで、劣化や歪みが起こりにくいため、結果的にコスパの良い選択になることもあります。

安価な製品も存在しますが、それらは耐荷重が低かったり、塗装が甘くサビやすいこともあります。安さに飛びつく前に、設置場所や収納する本の重量を考慮し、適した品質のものを選ぶことが大切です。

ニトリのスチールラックの注意点

画像:ニトリ楽天サイト

ニトリのスチールラックは、手頃な価格と豊富なサイズ展開で人気があります。しかし、使い方や目的に応じては注意すべき点もいくつかあります。まず、ニトリのラックの中には耐荷重がそれほど高くないモデルもあるため、収納する本の量が多い場合は仕様をよく確認する必要があります。

また、組み立て式の商品が多いため、安定性や強度がメーカーによって異なることも考慮すべきです。実際に使用する際には、ブックエンドや落下防止アイテムを併用することで、本棚としての使い勝手が向上します。

ニトリ製品はシンプルなデザインが多いため、インテリアに取り入れやすい一方で、個性を出すには少し工夫が必要かもしれません。木目調の棚板を加えたり、カーテンで目隠しするなど、自分らしいアレンジを楽しむのもおすすめです。

デメリットを防ぐ本棚アイディア集

- 落下防止におすすめのアイテム

- 床の傷防止にはマットが効果的

- カスタマイズできるDIYアイディア

- 本が落ちない構造を選ぶコツ

- ニトリ製品の上手な選び方

- おしゃれと実用性を両立させる工夫

落下防止におすすめのアイテム

画像:楽天

スチールラックを本棚として使う際、多くの人が不安に感じるのが「本の落下」です。これは、スチールラック特有のオープン構造によるもので、側面や背面に板がないため、少しの揺れやずれで本が滑り落ちてしまうことがあるのです。特に文庫本や単行本などの小型書籍は軽いため、棚板のわずかな傾きや摩擦の少なさでも落ちやすくなってしまいます。

こうした落下を防ぐために最も手軽で効果的なのが、ブックエンドの活用です。中でも磁石付きのブックエンドはスチール棚にピタリと固定でき、ズレにくいのが特徴です。また、L字型の安定性の高いタイプや、底面に滑り止めがついたブックエンドもおすすめです。

さらに、落下防止ネットやワイヤーバーを棚の背面や側面に取り付けるのも有効な手段です。これにより、本が飛び出して床に落ちるリスクを大幅に減らすことができます。最近では、見た目にもおしゃれなアクリルパネルタイプの落下防止ガードも販売されており、インテリア性を損なわずに安全性を高めることが可能です。

画像:楽天

床の傷防止にはマットが効果的

スチールラックの重量や脚部の硬さは、床に傷をつけてしまう原因となります。特に、フローリングやクッションフロアなどの柔らかい素材では、ラックの脚が一点に集中して重みをかけることで、へこみや擦り傷が発生しやすくなります。これは、スチール素材が硬く、摩擦に強いために起きる現象です。

このような事態を防ぐために、ラックの下にマットを敷く方法があります。たとえば、コルクマットやジョイント式のウレタンマットを使用することで、スチールラックの脚から伝わる衝撃を吸収し、床面を保護できます。さらに、これらのマットは通気性に優れており、湿気がこもるのを防ぐため、床のカビや腐食対策にもつながります。

また、脚部に取り付けるフェルトパッドやゴム製キャップも有効です。これらを装着することで、直接床と金属が接触することを避け、引きずった際の傷防止に役立ちます。床を傷つけずにスチールラックを使用したい方は、設置前にぜひ取り入れておきたい対策です。

おすすめの耐震マットは ≫≫コチラ

画像:楽天

カスタマイズできるDIYアイディア

スチールラックの魅力のひとつは、パーツを自由に組み合わせて自分だけの収納スタイルを作れる点にあります。DIYが好きな方にとっては、この柔軟性が大きな楽しみの一つではないでしょうか。

例えば、棚板の素材を変えて雰囲気を調整する方法があります。金属の棚に木目調のボードを敷くことで、温かみのある印象をプラスでき、ナチュラルインテリアとも調和しやすくなります。逆に、クリアなアクリル板を用いれば、クールでスタイリッシュな雰囲気を強調できます。

また、DIY用の突っ張り棒を側面や背面に設置して布やカーテンを吊るすのも人気のアイディアです。これにより、日焼けやホコリから本を守ると同時に、生活感を隠せる目隠し効果も期待できます。棚下にLEDライトを取り付けてライトアップする演出もおしゃれで、読書好きにはたまらない工夫です。

このように、ちょっとした工夫を加えるだけで、スチールラックは見違えるほど自分らしい収納へと生まれ変わります。市販のパーツだけでなく、100円ショップの材料なども活用すれば、コストを抑えて楽しくアレンジすることができます。

本が落ちない構造を選ぶコツ

スチールラックを選ぶ際、本が落ちにくい構造になっているかどうかは、非常に重要なチェックポイントです。単にサイズやデザインだけで選んでしまうと、後から「本が安定しない」「落ちやすくてストレスになる」といった不満につながることがあります。

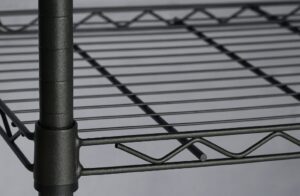

まず注目すべきは、棚板の形状です。網目状の棚板では、本の角が沈み込んだり、バランスを崩しやすくなります。これを防ぐには、平面な板状の棚板があるタイプ、もしくは別売りの棚板シートを活用できる製品がおすすめです。

さらに、側面や背面にフレームやガードがついているかどうかも見ておきたいポイントです。特に幅が狭いラックでは、横から本が落ちやすくなるため、サイドに支えがあるタイプのほうが安心です。

最近では、突っ張り式でしっかり固定できるモデルや、背面に落下防止ネットが標準装備されたラックも登場しており、安全性を高めたい人にとって魅力的な選択肢となっています。

ニトリ製品の上手な選び方

ニトリのスチールラックは、コスパの良さとデザインのシンプルさから多くの人に選ばれています。しかし、数多くのラインナップがあるため、どれを選べば良いか迷ってしまう人も少なくありません。

選ぶ際のポイントは、自分の収納したい本の種類と量を明確にすることです。たとえば文庫本が中心なら奥行きの浅いタイプで十分ですが、大判の雑誌や画集を収納したい場合は、奥行き30cm以上あるモデルを選ぶとよいでしょう。

また、耐荷重を確認することも重要です。書籍は意外と重いため、耐荷重が不足していると棚板がたわんだり、最悪の場合破損する可能性もあります。ニトリの製品情報ページでは、1段ごとの耐荷重が明記されていることが多いので、購入前に必ずチェックしておきましょう。

さらに、必要に応じてオプションパーツがあるかどうかも確認しておくと便利です。棚の追加やキャスター、落下防止バーなど、後からの拡張が可能なモデルを選ぶことで、使い勝手が格段に向上します。

おしゃれと実用性を両立させる工夫

スチールラックは無機質でシンプルな見た目が特徴ですが、そのままだと冷たい印象になりがちです。とはいえ、少し工夫するだけで、インテリアに馴染むおしゃれな本棚に変身させることが可能です。

例えば、棚板に木目調のボードを重ねることで、全体の印象が柔らかくなり、ナチュラルテイストの部屋にもマッチしやすくなります。加えて、カラーアイテムや布製の収納ボックスを活用することで、統一感のある収納空間を演出できます。

さらに、ラックの側面にカーテンを取り付けることで、目隠し効果を得られるとともに、ホコリや日焼けから本を守ることもできます。カーテンの柄や色にこだわれば、部屋のアクセントにもなり、季節ごとに取り替える楽しさもあります。

おしゃれに見せたいときは、ディスプレイのように表紙を見せる収納方法を取り入れるのも良いでしょう。お気に入りの本や写真集を前面に置くだけで、ショップのような雰囲気が生まれます。このように、実用性と見た目の両方を大切にしたアレンジを意識すれば、毎日がもっと心地よい空間になります。

スチールラック 本棚 デメリットを理解するためのまとめ

|