❕本ページはPRが含まれております

クローゼットの折戸まわりに生まれるデッドスペースは、使いにくさの原因になりがちです。検索意図が示す通り、クローゼット 折戸 収納 デッドスペースの課題は、構造の理解と適切なレイアウトで多くが解消できます。

本記事では、折戸の可動域や干渉ポイントを整理し、棚や突っ張り棒、100均アイテムを用いた現実的な活用法を体系的に解説します。

防災備蓄や日用品のストックを管理しやすくする工夫も取り上げ、下段と上段の使い分け、メンテナンスのコツまで網羅します。初めて取り組む方でも、手順と判断基準が明確になる内容で進めます。

この記事でわかること

- 折戸特有の構造が生むデッドスペースの正体

- 干渉を避けるレイアウトと配置の基準

- 棚や突っ張り棒など具体的な施工と運用法

- ストックと防災備蓄を両立する収納設計

クローゼット収納で折戸のデッドスペースを有効活用する方法

クローゼット折戸の構造とデッドスペースの関係

折戸はヒンジで折れながら左右に開くため、開閉時の可動域が前面だけでなく内側にも広がります。この可動域と壁面・たんす・引き出しの前出寸法が重なると、取り出しにくさや引き出しの開閉不良につながります。

まずは開閉角度と蝶番位置、床からの隙間、枠の見込み寸法を把握し、干渉が起きる範囲を明確にします。採寸では、開いたときに扉端が通る弧を意識して、最前部と最奥部のクリアランスを確認します。ここを理解しておくと、無理のない棚位置や吊り下げ位置を決めやすくなります。

採寸の基本

-

扉を最大開度まで開き、扉端の通り道を床に投影してメモします

-

その弧から内側に50〜70mmの安全余白を設定します

-

引き出しや箱は扉と同時に動かして干渉テストを行います

デッドスペースが生まれる主な原因とは

主因は三つに整理できます。第一に、折戸の可動域と収納物の前出が重なる設計不整合です。第二に、ハンガーパイプや棚板が扉のヒンジ側に寄り過ぎている配置です。第三に、奥行きに対して箱や引き出しユニットが深過ぎ、手を差し入れる余白がないことです。

これらは採寸と動線設計で予防できます。特にヒンジ側の内寸が狭い場合は、可動部から離す、もしくは上段集中型のレイアウトに切り替えると、無理なく活用できるようになります。

折戸タイプの収納で避けたい配置ミス

折戸前に深型チェストを置くと、前出量が大きく干渉が起きやすくなります。引き出しの手掛けが扉に当たるケースも多いため、浅型で高さの低いユニットを優先し、扉の動線から外れた位置に配置します。

また、折戸の折れ目側にフックや突っ張り棒を張ると、開閉時に引っ掛かりやすく布地の傷みの原因となります。床置きのボックスはキャスター付きにすると微調整が容易になり、清掃性も保てます。

デッドスペースを活かす棚の設置アイデア

折戸の蝶番側の奥行きが浅い三角ゾーンは、固定棚より可動棚が相性良好です。可動棚は季節変動に合わせて高さを変更でき、詰め込みを防ぎます。

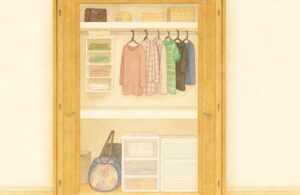

柱や壁に直接ビス留めできない場合は、突っ張り棚やメタルラックの細幅タイプを選ぶと設置が容易です。上段は軽量で回転率の高いストック、下段は重量物や使用頻度の低い家電を割り当てると、出し入れの負担が減ります。

表:用途別に選ぶ棚・ラックの比較

| 種類 | 強度 | 調整性 | 設置のしやすさ | 向いている用途 |

|---|---|---|---|---|

| 可動棚(レール式) | 高い | 高い | 中 | 日用品ストックの高さ調整 |

| ワイヤーラック細幅 | 中 | 中 | 高い | 小物の仮置きと通気確保 |

| 突っ張り棚 | 中 | 低い | 非常に高い | 軽量ストックの短期設置 |

突っ張り棒とS字フックで作る簡単収納術

突っ張り棒は上下二段に張ると、上段にベルトやスカーフ、下段に折りたたみ傘など長さのある小物を掛けられます。S字フックは金属製の開口が大き過ぎると滑りやすくなるため、シリコンカバー付きや細身タイプを選ぶと安定します。

棒のたわみを防ぐため、スパンは目安として70〜90cmに抑え、中央に補助フックを設けると長期運用でも歪みにくくなります。衣類と小物を同じ動線に重ねないよう、折戸の通り道から半歩分奥へ下げて取り付けます。

100均アイテムで叶うおしゃれな活用法

ワイヤーネットと結束バンドを組み合わせると、壁面に簡易ボードを作れます。帽子やバッグは個別フックに掛け、接触面を減らして型崩れを防ぎます。透明ボックスは中身が見えて管理しやすい一方、光の反射で雑多に見える場合があります。

半透明ボックスやラベル統一で視覚ノイズを抑えると、折戸を開けたときの印象が整います。色数は白・木目・メタルの三系統に絞ると、狭い空間でも統一感が出ます。

クローゼット収納で折戸のデッドスペースの活用事例とコツ

ストック収納に適したデッドスペースの使い方

上段の三角ゾーンには、ティッシュやコットンなど軽量で回転率の高い消耗品を配置します。棚前縁から5〜10cmの指入れ余白を確保すると、箱の出し入れが滑らかになります。

箱の短辺を手前に向ける前出し収納にすると、扉干渉を避けながら在庫確認がしやすくなります。ラベルは目線からやや下に並ぶ高さに貼ると、扉を少し開けるだけで識別できます。

防災備蓄品を効率よく収納する工夫

下段は重量に強い位置のため、ペットボトルの水やレトルト食品のストックを割り当てます。回転備蓄を行う場合は、消費期限の近い物を手前へ循環させる前先出し方式が管理を容易にします。

一般的な防災解説では、飲料水は一人あたり一日3リットルが目安とされていますという情報があります。

食品は高温多湿を避け、床直置きを避けるためにスノコやキャスター台で通気層をつくると劣化を抑えられるとされています。非常用トイレや簡易ライトなどの小物は、上段の浅いボックスにまとめると取り出しやすくなります。

下段スペースに向く収納アイテムの選び方

下段は出し入れがしづらい反面、安定性が高いのが特長です。季節家電や来客用布団など、使用頻度が低いが体積の大きい物を置くのに適しています。

ボックスは持ち手付きや引き出し式を選ぶと、前方へ引き出す動作がスムーズです。重量物は奥から手前へ高さを下げる三角配置にすると視認性が上がります。キャスター台を併用する場合は、ロック付きで荷重に見合う耐荷重を選定します。

表:上段と下段の役割分担の目安

| 位置 | 適した物 | 理由 | 運用のコツ |

|---|---|---|---|

| 上段 | 軽量ストック・小物 | 手が届きやすいが奥行きが浅い | 箱は短辺前出しで在庫が見える配置 |

| 下段 | 水・家電・寝具 | 重量に強く安定する | キャスターやスノコで引き出しと通気 |

収納を長持ちさせるためのメンテナンス方法

定期的に可動部の点検を行い、突っ張り棚や棒の緩みを月1回程度で確認します。ワイヤーラックは接合部に埃が溜まりやすいため、ハンディモップでレール跡を拭い、可動棚の受け金具のがたつきをチェックします。

湿気が多い季節は除湿剤を上段と下段で1つずつ配置し、交換日をラベルで管理すると効率的です。布製ボックスは年1回の丸洗いまたは天日干しで形状を保ちやすくなります。

整理収納アドバイザーが推奨する活用ポイント

活用の鍵は、動線・頻度・重量の三基準でゾーニングすることです。動線では、折戸の可動域から半歩奥へ収納面を引き、視界と手の通り道を確保します。

頻度では、週次で使う物を上段前列、月次を上段後列、年次を下段に振り分けます。重量では、軽量を上、重量を下に徹底します。これらを守ると、開閉のたびにものが動く不具合や、引っ掛かりによる布地の傷みが起きにくくなります。

まとめ:クローゼット収納で折戸のデッドスペースを賢く使うコツ

まとめ

- 折戸の可動域を採寸し干渉ゾーンを明確化する

- 可動域から50〜70mmの安全余白を必ず設ける

- 深型チェストを避け浅型ユニットを優先する

- 上段は軽量ストック下段は重量物を割当てる

- 可動棚で季節変動に合わせて高さを調整する

- 突っ張り棒はスパン90cm以内でたわみを防ぐ

- S字フックは滑りにくいカバー付きが扱いやすい

- ワイヤーネットは結束バンドで安定固定する

- 透明より半透明ボックスで視覚ノイズを抑える

- ラベル位置は目線やや下で識別性を高める

- 防災備蓄は前先出し方式で期限管理を容易にする

- 水など重量物はキャスター台で引き出しやすくする

- 下段は通気層を作り湿気と劣化のリスクを下げる

- 月1回の緩み点検で落下や歪みを未然に防ぐ

- 動線頻度重量の三基準でゾーニングを徹底する