❕本ページはPRが含まれております

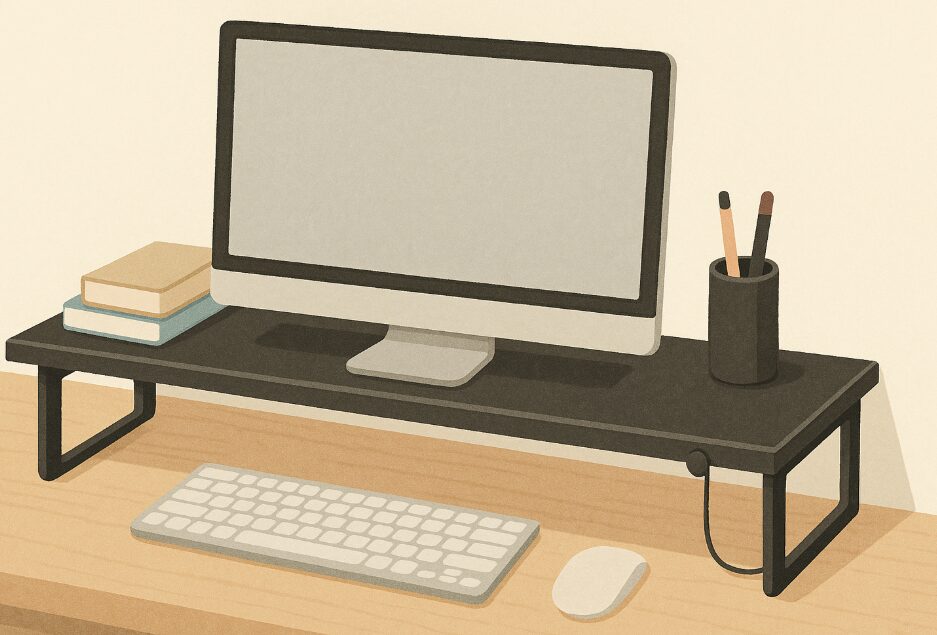

デスク シェルフ 自作で何から始めれば良いのか、既製品との違いや最適な寸法設計、素材や脚の選び方まで、迷いやすいポイントを体系的に整理します。

視認性や収納性、見た目のバランスを両立させるための判断基準を提示し、作業工程や仕上げのコツ、配線を隠す工夫も具体的に解説します。

DIYの再現性を高めるため、必要な道具と材料の目安、よくある失敗ややり直しに対応する方法、運用後のアップデート案までを網羅します。読み終えたとき、自分の環境に最適化された設計でデスク上の生産性を高める道筋が明確になります。

この記事でわかること

- 最適な寸法と脚の高さの決め方を理解できる

- 既製品と自作品の費用と機能の違いが分かる

- 材料と道具の選定と代替案が把握できる

- 配線隠しや収納強化など実用ギミックを学べる

デスクシェルフ 自作の基本と魅力を解説

自作の基本と魅力を解説

- デスクシェルフを自作するメリットとは

- 市販品と自作品の違いを比較

- 自作デスクシェルフに必要な材料一覧

- 脚の高さと安定性を決めるポイント

- デスクシェルフにおすすめの木材選び

デスクシェルフを自作するメリットとは

自作の最大の利点は、幅・奥行き・脚の高さを環境に合わせて最適化できる点です。モニター下の可視範囲や手元の使い勝手、キーボードの収納可否など、既製品では妥協しがちな要件を寸法から調整できます。素材や色味も天板や周辺機器と統一でき、視覚的なノイズを抑えられます。

費用面でも、材料と金具を厳選すればコストコントロールがしやすく、アップデートも段階的に行えます。さらに、配線ルートや小物の定位置を設計段階で織り込めるため、導入後の散らかりやすさを抑制できます。要するに、ワークフローと見た目を同時に整えられるのが自作の強みです。

市販品と自作品の違いを比較

既製品はデザイン性や剛性が高く、開封直後から安定して使える一方、脚の高さや幅が固定で、机との相性が合わないケースがあります。自作は設計や加工の手間がかかりますが、必要十分の機能に絞って過不足なく組めます。

下表は脚の代表的な高さイメージと設置感の比較です。数値は一般的に流通する製品群で見られる目安で、製品によって差があります。

| 脚の高さの目安 | 視覚的ボリューム | 収納性 | 主なねらい |

|---|---|---|---|

| 約5cm | 圧迫感が少ない | 低め | 視界のノイズ抑制、低重心 |

| 約7.5cm | 中程度 | 中 | ノートPC収納と見た目の両立 |

| 約9〜10cm | 大きい | 高 | モニター下の収納量優先 |

以上のように、設置空間の見え方と収納量のバランスをどこに置くかで選択が変わります。天板厚みを含めた全高が机上でどのように見えるか、正面視と座位目線の両方で確認して設計すると失敗が減ります。

自作デスクシェルフに必要な材料一覧

必要な要素は天板、脚部金具、固定用ビス、サンディング用品、仕上げ用の塗装またはリメイクシートです。リメイクシートは厚手タイプを選ぶと下地の影響を受けにくく、貼り直しもしやすい傾向があります。

配線や小物の定位置化を狙うなら、裏側にスチールプレートを追加してマグネットアクセサリーを併用すると、後付け拡張が容易です。

| 項目 | 推奨の考え方 | 代替の工夫 |

|---|---|---|

| 天板 | 集成材や合板で反りに強い厚みを確保 | 既成サイズを選びカットを回避 |

| 脚部金具 | 高さと耐荷重を明記した製品 | ゴム脚併用で微小なガタ抑制 |

| 仕上げ | ウレタン塗装または厚手シート | マット質感で反射を低減 |

| 固定ビス | 下穴径と長さの整合 | ワッシャーで座面保護 |

| 追加金具 | スチールプレートで拡張性 | マグネット式小物の活用 |

作業ツールは電動ドライバー、木工用ドリルビット、紙やすり(番手を段階的に使用)が基本です。下地処理を丁寧に行うほど仕上がりの質感が上がります。

脚の高さと安定性を決めるポイント

脚の高さは見た目と機能の折衷点です。5cm前後は圧迫感が少なく、座位からの視界でケーブルや収納物が目立ちにくくなります。7.5cm前後はノートPCを収めやすい現実的な高さで、9〜10cmになると収納力は増しますが存在感も大きくなります。

寸法の考え方

-

机天板の厚み+シェルフ天板の厚み+脚高=見かけの全高

-

目線の高さで見え方が変わるため、段ボールや端材で高さを仮組みし、正面と斜めから確認すると再現性が上がります

-

脚の位置はやや後方寄りに設定すると、正面から脚が目立ちにくく、ケーブル通しの余白も確保できます

剛性を高めたい場合は脚の取り付け間隔を広げすぎないこと、裏面に補強プレートを併用すること、下穴径とビス長の整合を取ることが鍵となります。

デスクシェルフにおすすめの木材選び

集成材は反りに比較的強く、寸法安定性が得られます。厚みは20〜25mm程度を基準にすると、ねじの効きと剛性のバランスが良好です。色味はデスク天板と同系でまとめるか、アクセントとして黒や濃色で統一すると視覚的なノイズを抑制できます。

塗装を省きたい場合は、厚手でマット質感のリメイクシートが有効です。触感や反射を抑え、指紋も目立ちにくくなります。

デスクシェルフ 自作の手順と活用アイデア

自作の手順と活用アイデア

- 天板の加工とリメイクシートの貼り方

- スチールプレートや補強金具の取り付け方

- マグネット収納でケーブルをすっきり管理

- デスクシェルフの脚部取り付けと注意点

- ギミックを活かした実用的な収納術

- まとめ:デスクシェルフ自作

天板の加工とリメイクシートの貼り方

天板は木口と表面を紙やすりでならし、角は軽く面取りすると触感が向上します。シート貼りは、天板表側のホコリを拭き取り、端から少しずつ空気を逃がしながら圧着します。

厚手シートはシワが入りにくく、貼り直しにも耐えやすいため、DIYに向いています。裏面は基本的に見えないため無塗装でも機能上の支障は少なく、作業時間の短縮につながります。

端部の処理は、角で切り欠きを作り過ぎないようにRを小さくまとめると、剥がれやめくれを防ぎやすくなります。貼り終えたら圧着ローラーや柔らかい布で全体を馴染ませ、24時間程度置いて粘着を安定させると耐久性が高まります。

スチールプレートや補強金具の取り付け方

裏面の手前側または側面下部にスチールプレートをビス留めすると、マグネット対応の小物を後付けできます。取り付け位置は、ケーブルが最短で落とせる導線上に配置すると使い勝手が上がります。補強を兼ねる場合は、荷重がかかる脚の近傍に帯金物を通し、天板のねじれを抑えます。

下穴は木ねじ径より0.5〜1.0mm程度小さく、深さはねじ長の70〜80%を目安にすると割れを避けやすくなります。ビスの座面が柔らかい材ではワッシャーを併用し、締め込みは過トルクを避けて均等に行うと良好です。

マグネット収納でケーブルをすっきり管理

マグネット式ケーブルホルダーとスチールプレートの組み合わせは、机上からケーブルを視界に入れずに即座に取り出せる実用的な仕立てです。スマートフォンの充電位置を定めたい場合は、クリップ式のスタンドやマグセーフ対応の固定具をシェルフ端に挟み込み、シールや穴あけを避けて設置できます。

配線は上から落として背面で束ね、ケーブルトレーに収めると一体感が出ます。太いケーブルは曲げ半径を確保し、断線や浮き上がりを防ぎます。この仕立てにより、机手前の操作空間を広く保ちながら、充電や周辺機器接続の導線が短くなります。

デスクシェルフの脚部取り付けと注意点

脚の位置は左右端から適度に内側へセットし、中央寄りにやや後退させると正面からの見栄えが整います。マーキングはマスキングテープで仮固定して位置を確認し、下穴→本締めの順で作業するとズレが起きにくくなります。4脚であれば対角線の長さが一致しているかを計測し、平面度を確保します。

高さ調整機構がない脚では、フェルトやゴム脚で微調整してガタつきを抑えます。大型モニターやスピーカーを載せる場合は、耐荷重の余裕を見込み、取り付けビスは規格と長さを合わせて選定します。必要に応じて脚座面の下に薄板を挟み、荷重を分散させると安心です。

ギミックを活かした実用的な収納術

シェルフ裏のスチール面にマグネットトレーやフックを追加すると、USBハブやカードリーダー、ケーブルの待機位置を見えない場所に確保できます。昇降デスクのコントローラー類はシェルフ側面へ移設すると、手前の空間がすっきりし、配線も背面へまとめやすくなります。

スマートフォンはマグネット対応スタンドで浮かせ、スタンバイ表示や通知を視界の端に置くと、机上の占有を抑えつつアクセス性を保てます。運用しながら拡張位置を少しずつ見直せるのも、自作ならではの強みです。

まとめ:デスクシェルフ自作

まとめ

- 幅と奥行きは機器配置から逆算して決める

- 脚の高さは見た目と収納量の折衷で設計する

- 天板は集成材や厚手シートで質感と耐久を両立

- 裏面のスチール化でマグネット収納を拡張

- 下穴加工と適正トルクで割れとガタを防止

- 脚位置はやや後方寄りで正面の見栄えを最適化

- 黒基調のマット仕上げで反射とノイズを抑える

- ケーブルは落とし込みとトレーで一体的に隠す

- 太いケーブルは曲げ半径を守り断線を予防する

- 既製品は手軽さ優先、自作は最適化と拡張が強み

- 段ボールで高さを仮組みし見え方を事前確認

- 耐荷重とビス長の整合を取り安全率を確保する

- 端部処理と圧着養生でシートの耐久を高める

- コントローラー移設で手前の操作空間を確保する

- 運用後も小改良を重ね最適解へ更新し続ける