「木製 本棚 作り方」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、きっとDIYでオリジナルの本棚を作ってみたいと考えているのではないでしょうか。最近は、自宅で手軽に始められるDIYが人気で、本棚のような収納家具を自作する人も増えています。

とはいえ、初めての挑戦には不安がつきものです。「設計図はどう描けばいいのか」「作るのは簡単なのか」「どんな注意点があるのか」「そもそも作るか買うかどちらが正解なのか」など、悩みは尽きません。

この記事では、初心者でも迷わず進められるよう、設計から仕上げまでをわかりやすく解説しています。道具の準備や材料選びといった基本から、完成度を高めるポイントまで、自作で木製本棚を作るための実践的な情報を丁寧にまとめました。あなたのDIYライフの第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。

この記事のポイント

|

初心者でもできる木製本棚の作り方

- DIY初心者でも安心の簡単ステップ

- 本棚の設計図の描き方の基本

- 自作する際に必要な道具と材料

- 木材選びのポイントと注意点

- 組み立てのコツとズレ防止法

- やすりと塗装で仕上げを美しく

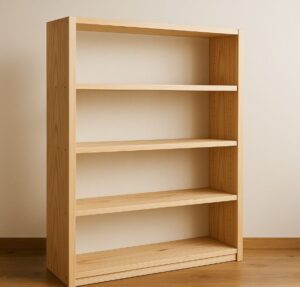

DIY初心者でも安心の簡単ステップ

画像:家具キューブオリジナル

現在の私はDIYに挑戦してみたいという気持ちはあるものの、何から始めたら良いかわからずに踏み出せないという人がとても多いと感じています。特に本棚のような家具を作るとなると「難しそう」「失敗しそう」という不安がつきまといます。

ですが、実際には工程を一つ一つ丁寧に進めれば、初心者でもしっかりとした本棚を作ることができます。例えば、材料はカインズや島忠、ビバホームやコーナンなどの大型ホームセンターでカットしてもらえますし、必要な道具も最低限のもので十分対応可能です。DIYの魅力は、自分のペースで進められることにあります。

慌てず、確実に進めることで、作業そのものを楽しめるようになります。そして完成したときの達成感は格別です。まずは、シンプルな構造の本棚からスタートしてみると良いでしょう。

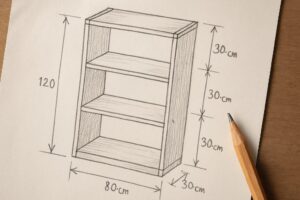

本棚の設計図の描き方の基本

画像:家具キューブオリジナル

言ってしまえば、設計図はDIYの成功を左右する最も重要なステップのひとつです。本棚を作る際に設計図があることで、どのくらいの材料が必要なのか、どのように組み立てるのかが明確になります。

このため、まずは収納したい本のサイズを確認しましょう。例えば、文庫本、漫画、雑誌などを基準に奥行きや高さを決めるのが基本です。次に、棚の段数や幅を決め、使用する木材の厚みを踏まえて寸法を計算します。

このとき、数字の端数を避け、計測しやすいサイズに調整しておくと、作業がぐっと楽になります。自分で描くのが不安な場合は、参考になるテンプレートを探すのも一つの手です。設計図があることで、作業が整理され、ミスも減るので、初心者ほど丁寧に時間をかけて描くことをおすすめします。

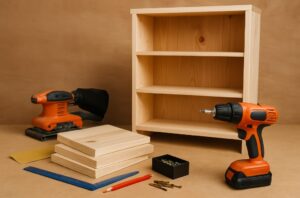

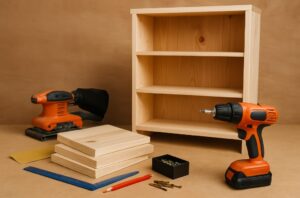

自作する際に必要な道具と材料

画像:家具キューブオリジナル

このように考えると、必要な道具と材料をしっかり揃えることが、本棚作りの第一歩です。最低限必要な道具としては、電動ドライバー、紙やすり、定規、鉛筆などがあります。材料にはパイン集成材がよく使われますが、コストを抑えたい場合はSPF材も選択肢に入ります。

ただし、SPF材は反りやすいため、選ぶ際には注意が必要です。また、塗装にはオスモカラーなど自然由来の塗料を使うと、木目を生かした仕上がりになります。ハンドサンダーや皿取錐、埋木錐など、あると便利な道具もありますが、最初は基本的な工具だけでも十分対応できます。

必要なものをリストアップし、ホームセンターやネットで揃える準備を整えておくと、スムーズに作業が始められるでしょう。

木材選びのポイントと注意点

画像:家具キューブオリジナル

ここでは、木材選びがDIY本棚の完成度に直結する重要なポイントであることをお伝えします。木材には様々な種類がありますが、加工のしやすさや反りにくさを考慮すると、初心者にはパイン集成材が適しています。

パイン材は柔らかく、カットやビス打ちがしやすいため、作業がスムーズに進みます。ただし、木材によっては反りやすかったり、節が多かったりする場合もあるので、購入時には一枚一枚状態を確認するようにしましょう。

例えば、まっすぐな板を選ぶ、表面に割れや大きな節がないものを選ぶといった基本的な確認がとても大切です。自分でカットするのが不安であれば、ホームセンターでサイズ指定してカットしてもらうのがおすすめです。費用も1カット50円程度とリーズナブルです。

組み立てのコツとズレ防止法

画像:家具キューブオリジナル

例えば、棚を組み立てる際に「ズレ」が生じると、全体が歪んでしまい、使い勝手が悪くなってしまいます。そこで、ズレを防ぐためにはいくつかのコツがあります。まず、設計図通りに正確に印を付けること。

棚板を取り付ける位置は、上からの距離を測って、左右の板に同じ位置で印を付けていきます。その際、差し金や定規を使って、必ず垂直に線を引くようにします。次に、棚板を取り付ける前に、下穴を開けておくと、ビスを打つ際に木材が割れるのを防げます。

加えて、クランプなどを使って材料を固定しながら作業することで、ズレを防止できます。こうした基本的な対策を講じるだけで、完成度はぐっと高くなります。DIYでは1mmのズレが命取りになることもあるため、丁寧に作業することが何よりも重要です。

やすりと塗装で仕上げを美しく

画像:家具キューブオリジナル

私は、DIYで作った家具の印象を左右するのが仕上げだと考えています。いくら正確に組み立てたとしても、表面がザラザラしていたり、塗装にムラがあると、完成品のクオリティが低く見えてしまいます。

そこで、仕上げ工程としてまずやすりがけを行いましょう。粗めの120番で全体の面取りや凹凸を削り、その後に400番の細かいやすりで仕上げると、触り心地の良い滑らかな表面になります。その後、塗装に入りますが、塗料は布を使って薄く均等に塗ることがポイントです。

厚塗りはムラやベタつきの原因になるため避けましょう。特にオスモカラーのような自然塗料を使えば、木の風合いをそのまま活かすことができ、見た目にも美しい本棚に仕上がります。これらの仕上げ工程を丁寧に行うことで、自作でも既製品に劣らない完成度を実現できます。

後悔しない木製本棚の作り方とは

- 作るか買うか迷ったときの判断基準

- 自作本棚のメリットとデメリット

- 完成度を高めるための注意点

- ダボ埋めで美しく仕上げる方法

- DIYを続けたい人へのステップアップ術

- まとめ:木製本棚の作り方

作るか買うか迷ったときの判断基準

もし、あなたが「本棚をDIYで作るか、それとも既製品を買うか」で迷っているならば、自分の目的や条件に合う選択肢を見極めることが大切です。

既製品の本棚は手間がかからず、すぐに使える点が魅力ですが、自分好みのサイズや素材、デザインを選ぶことは難しい場合があります。一方で、DIYであれば、収納する本のサイズや部屋のスペースにぴったり合った本棚を作ることができます。

ただし、材料の購入や工具の準備、作業時間が必要となるため、手間やコストは多少かかります。このため、完成度よりも手軽さを重視する方には購入を、自由度やものづくりの楽しさを求める方にはDIYをおすすめします。自分のライフスタイルに合わせた判断が、後悔しない選択へとつながります。

自作本棚のメリットとデメリット

画像:家具キューブオリジナル

このように、自作本棚には多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。まずメリットとして、自作であれば自分の好きなサイズやデザインで作れることが挙げられます。収納する本の種類に合わせて奥行きや高さを自由に設計できるのは大きな魅力です。

また、使用する木材や塗料を選ぶことで、部屋の雰囲気にぴったり合った仕上がりになります。そして、完成したときの達成感は何物にも代えがたいものです。ただし、デメリットもあります。たとえば、設計や加工、組み立てに時間がかかるうえ、工具や材料をそろえる初期コストも必要です。

さらに、精度が求められる作業が多いため、初心者にとっては失敗のリスクも考慮する必要があります。とはいえ、これらは経験とともに改善されるものなので、少しずつステップアップしていくことが重要です。

完成度を高めるための注意点

私は、DIYでの本棚作りにおいて、完成度を左右するのは「丁寧さ」と「段取りの良さ」だと考えています。特に重要なのは、各工程ごとの準備と確認を怠らないことです。まず、設計図の段階で正確な寸法を出し、材料を無駄なくカットできるようにしましょう。

組み立ての際には、必ず下穴を開けてからビスを打つことで、木材の割れを防げます。また、棚板の水平や垂直を保つためにクランプや差し金を使い、全体のバランスを意識することが大切です。

さらに、塗装前のやすりがけを念入りに行い、表面を滑らかにしておくことで、仕上がりの美しさが格段に変わります。こうして丁寧に進めることで、見た目にも使い勝手にも優れた本棚が完成します。失敗を恐れずに、工程ごとに一つずつ確実にこなすことが、完成度を高める最大のポイントです。

ダボ埋めで美しく仕上げる方法

画像:家具キューブオリジナル

これを実践することで、DIY本棚の仕上がりを一段と美しく見せることができるのが「ダボ埋め」です。ダボ埋めとは、ビスを隠すために木材の同じ素材で作った丸い棒(ダボ)を埋め込む方法です。

見た目がすっきりするだけでなく、強度も高まるという利点があります。まず、ビスを打つ位置に下穴を開け、その上から皿取錐でくぼみを作ります。そこへダボを挿し込み、木工用ボンドで固定します。

ホームセンターなどで市販されているダボを使うこともできますが、同じ木材の端材で作ると色味や木目が揃って自然な仕上がりになります。はみ出た部分は、あさり無しのノコギリで切り落とし、のみやヤスリで表面を整えるときれいになります。

少し手間はかかりますが、全体の見た目がワンランクアップするため、ぜひ取り入れてみてください。

DIYを続けたい人へのステップアップ術

もしあなたがDIYを今後も趣味として続けたいと考えているならば、少しずつスキルアップを目指すことが大切です。まずは簡単な家具から始めて、徐々に複雑な構造の作品へと挑戦していきましょう。

たとえば、本棚を作った経験を活かして、引き出し付きの収納や、扉のあるキャビネットなどに挑戦してみるのも良いステップです。その過程で、新しい工具の使い方や加工技術を学ぶことができます。

また、SNSやYouTubeなどで他のDIY愛好家の作品を見ることで、アイデアやモチベーションも得られます。そして、失敗を恐れず、ひとつひとつの経験を積み重ねていくことが、自分だけのスタイルを築く近道になります。DIYは自由度が高く、創造力を活かせる趣味です。

道具を揃える楽しさ、作る工程の面白さ、完成したときの達成感。そのすべてがあなたの生活を豊かにしてくれるはずです。

こちら、J’s DIYさんの動画「【本棚DIY徹底解説】基本の本棚の作り方 -How to make basic bookshelf-」です。

参考にしてみてください。

まとめ:木製本棚の作り方

|